7月28日は地域防災特別委員会でした。

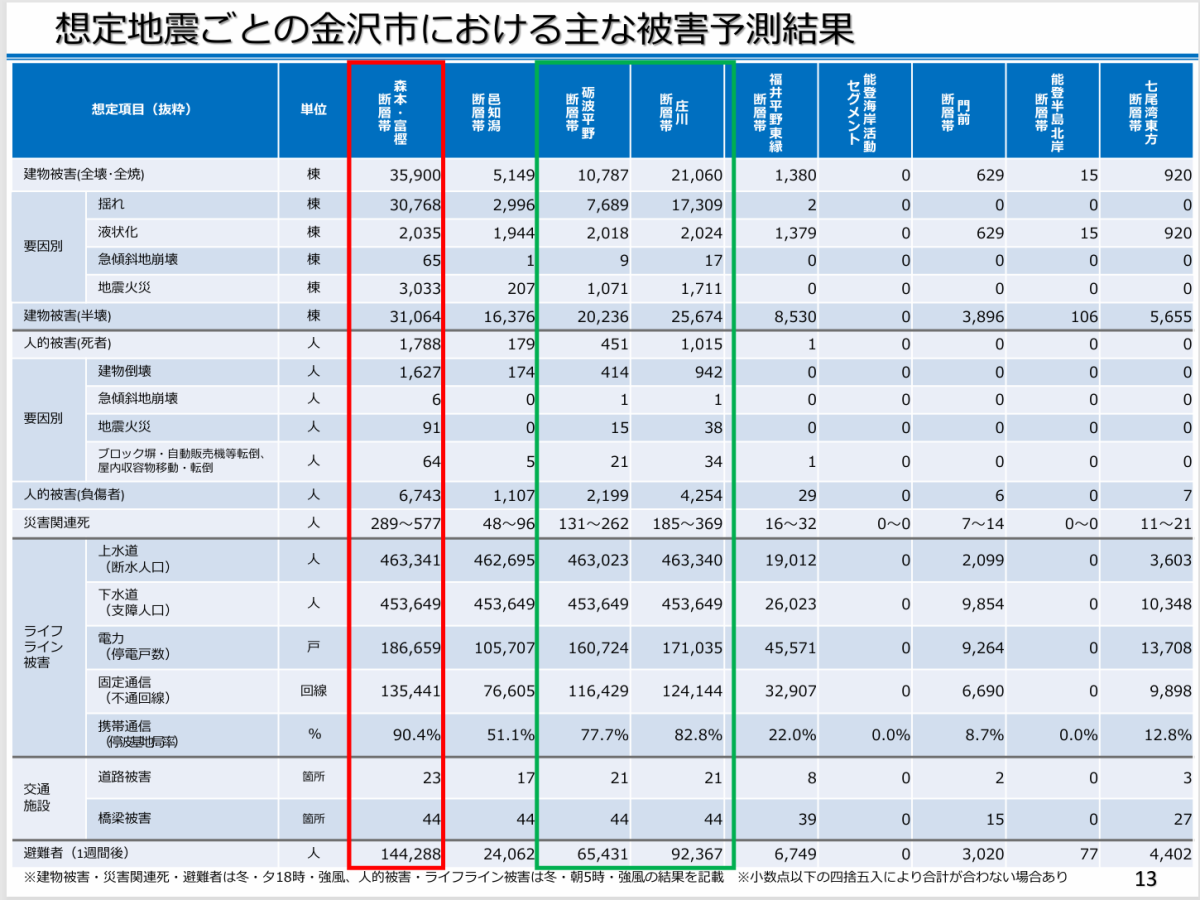

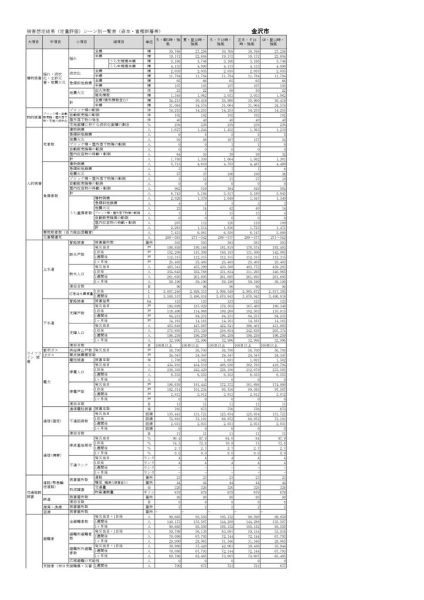

あらたに石川県から示された地震の被害想定について金沢市から説明を受けました。

資料はこちらです。

タップするとPDFで見られます。

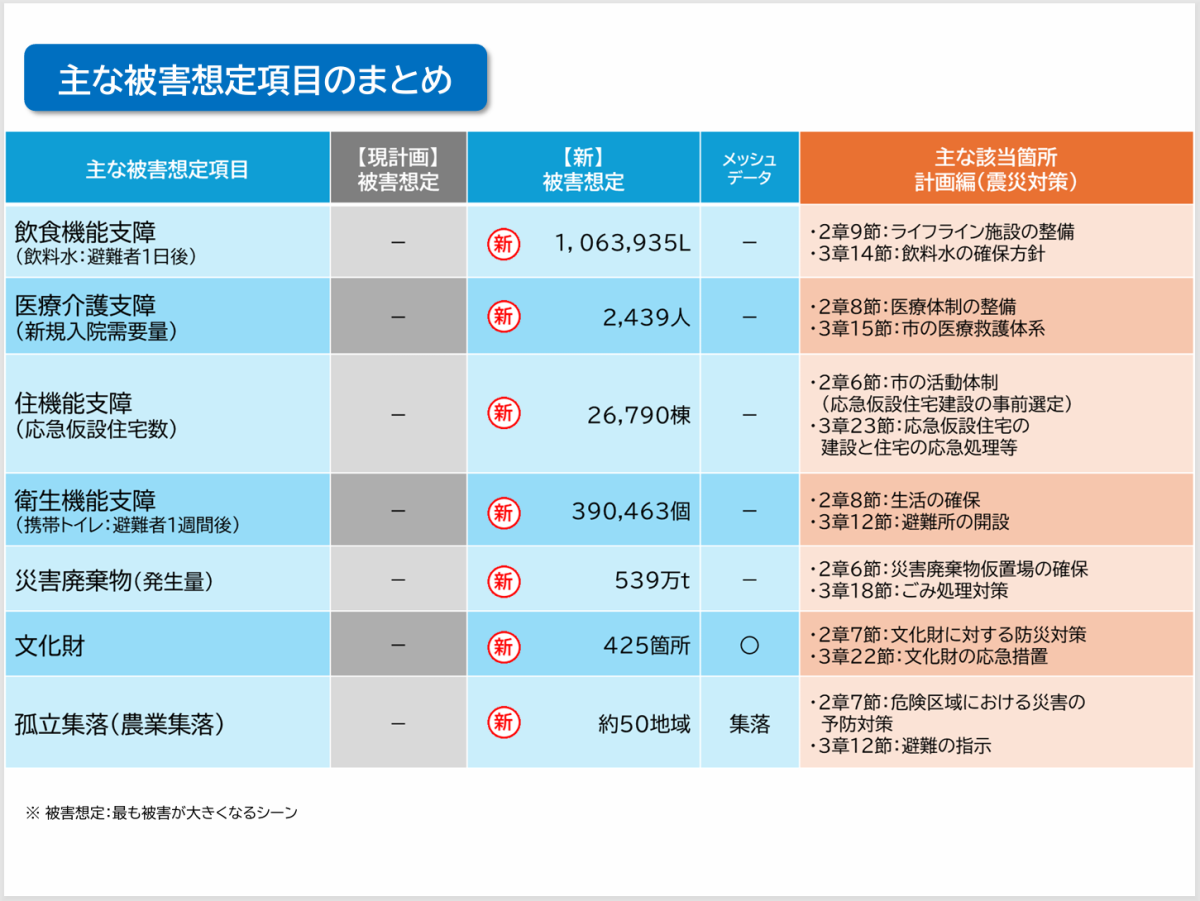

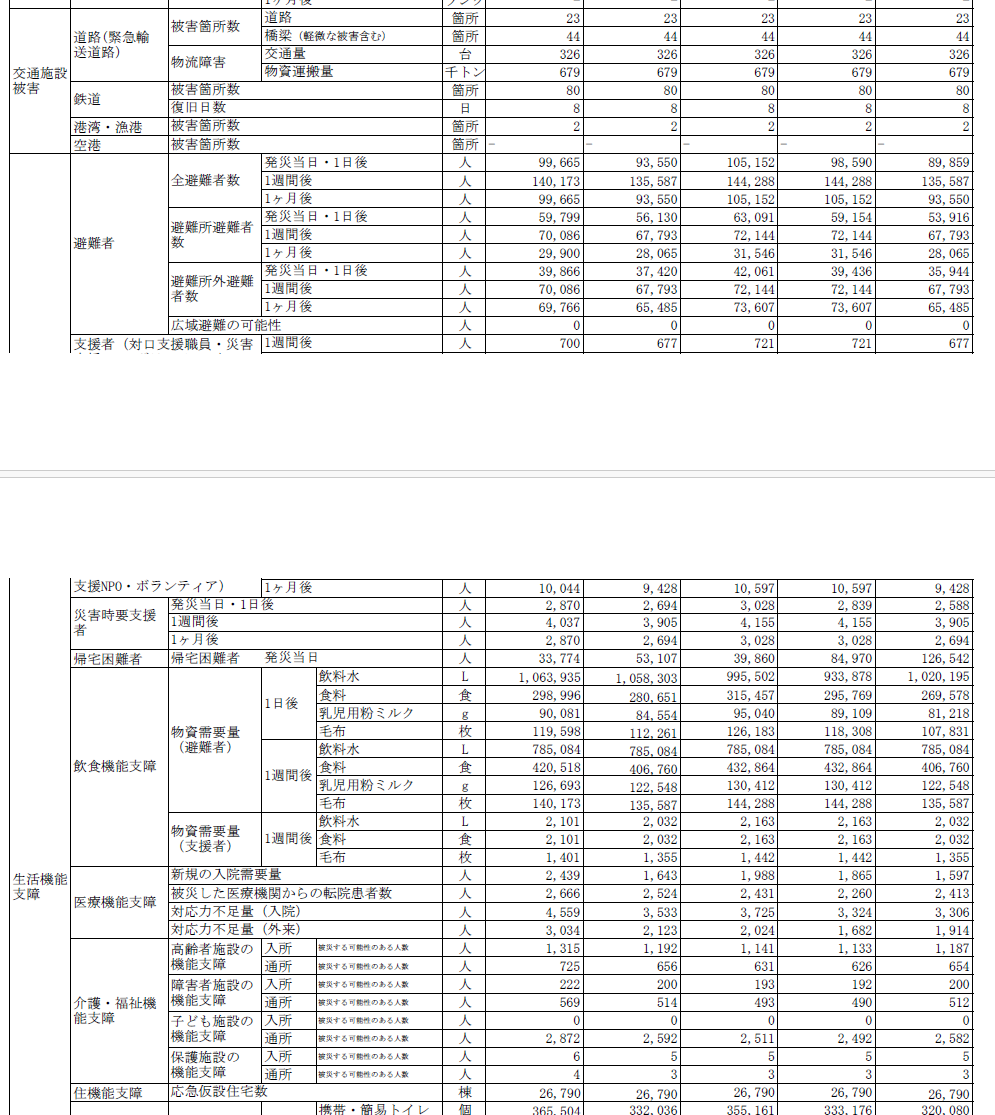

今回、被害想定項目としてあらたに創設されたものがたくさんあるのですが、その中で気になる項目がありました。

まずは「災害関連死」が追加されました。(下図)

しかし、能登半島地震の災害関連死の審査はまだ続いており、当然分析も出ていないので、過去の地震の災害関連死を参考にした数字となっています。

わたしは、そもそも被害想定に載せるものなのかと疑問に感じました。

もちろん、着目するべき重要な指標なのですが、いっぽうで「防ぎえた死」とも言われ、地震による直接死とは異なり医療の不足やライフラインの途絶、避難所の環境などさまざまな要因で起こります。

なので、初めから想定する数字なのかと疑問です。

しかし、被害予測自体が現状で地震が起きたら予測される被害とされているので、あってもよいのかなとも思ったり。

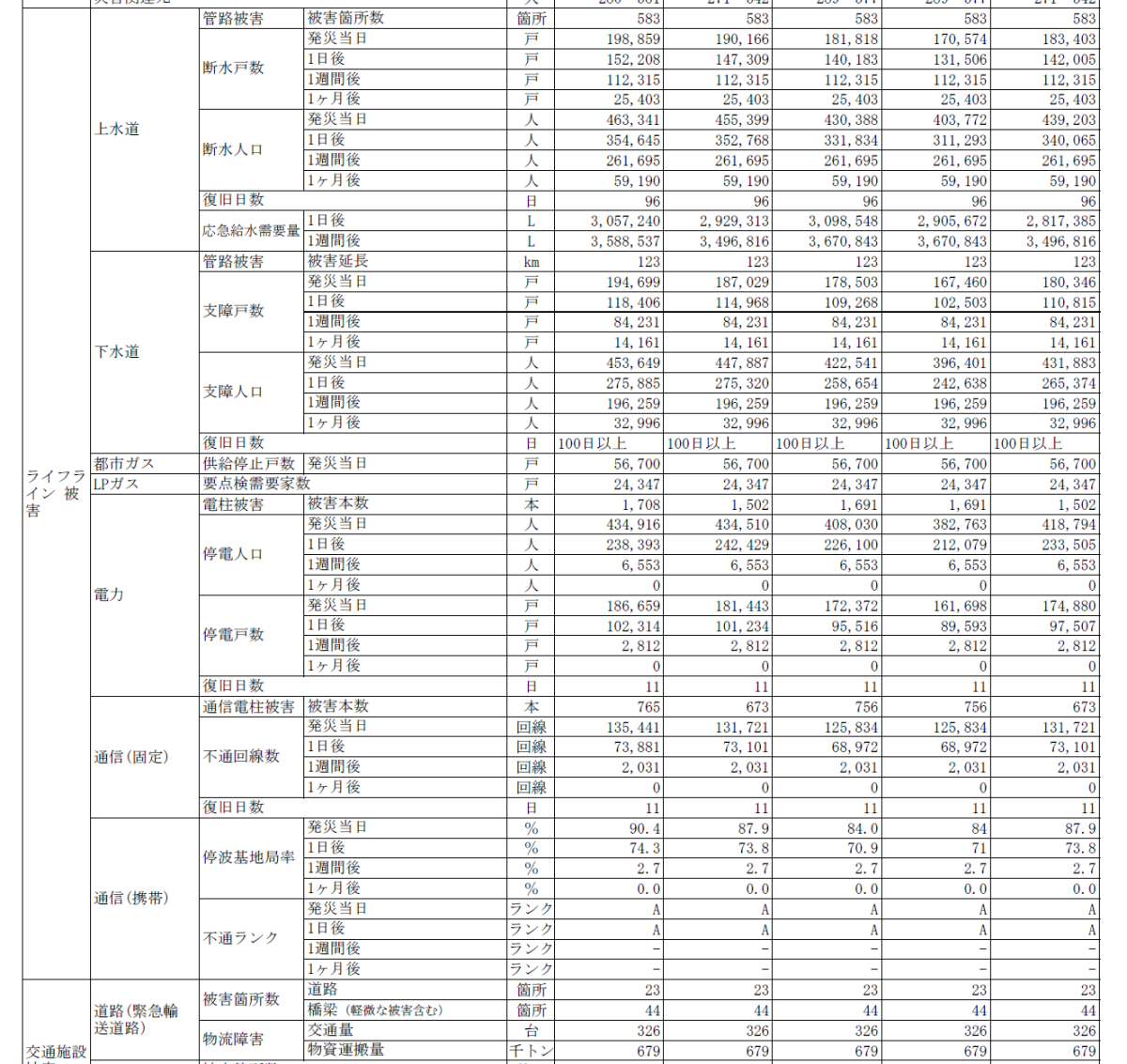

そして、次が下図の中の2行目の「医療介護支障」です。

ただしくは「医療機能支障」「介護・福祉機能支障」という項目です。

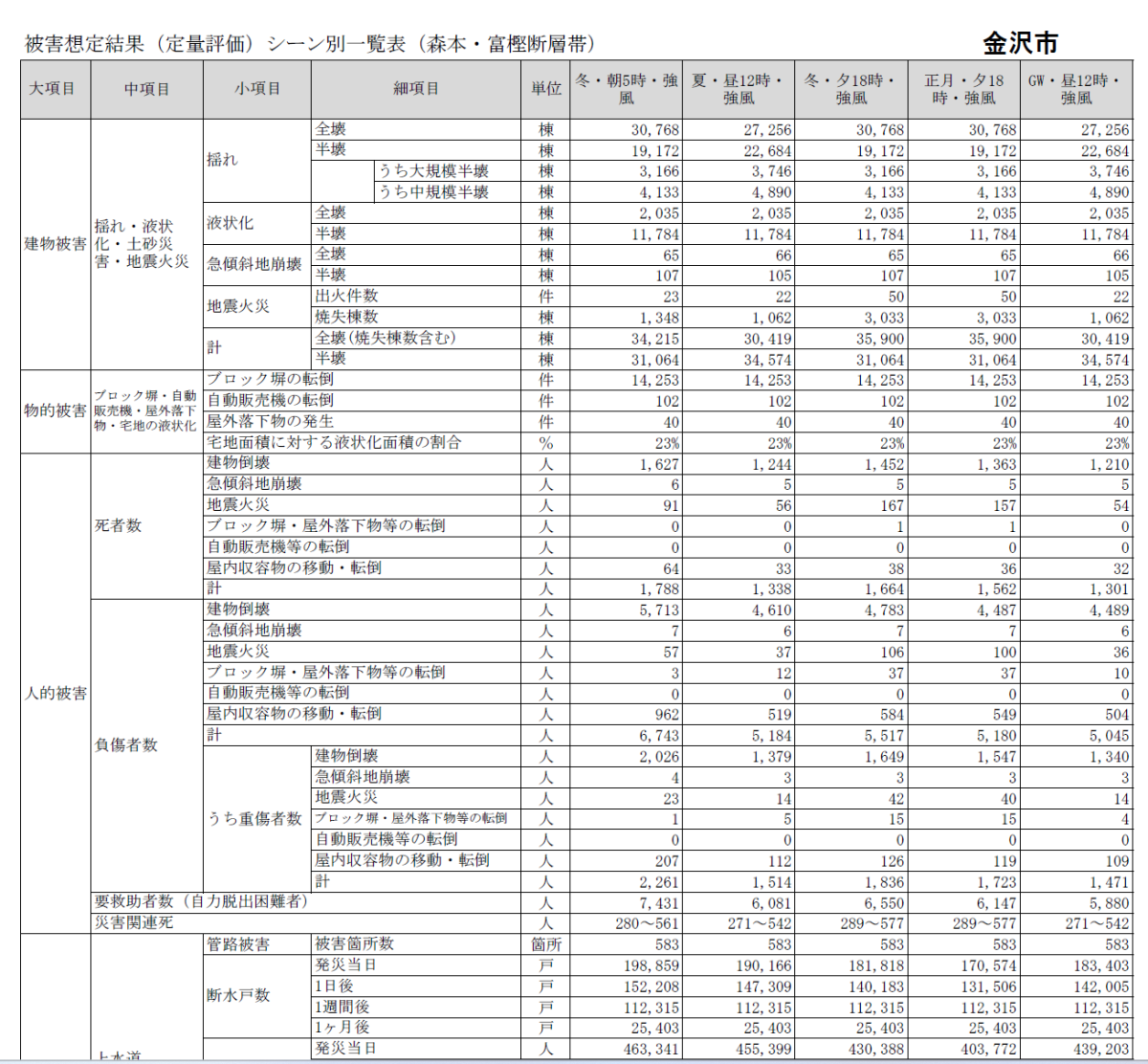

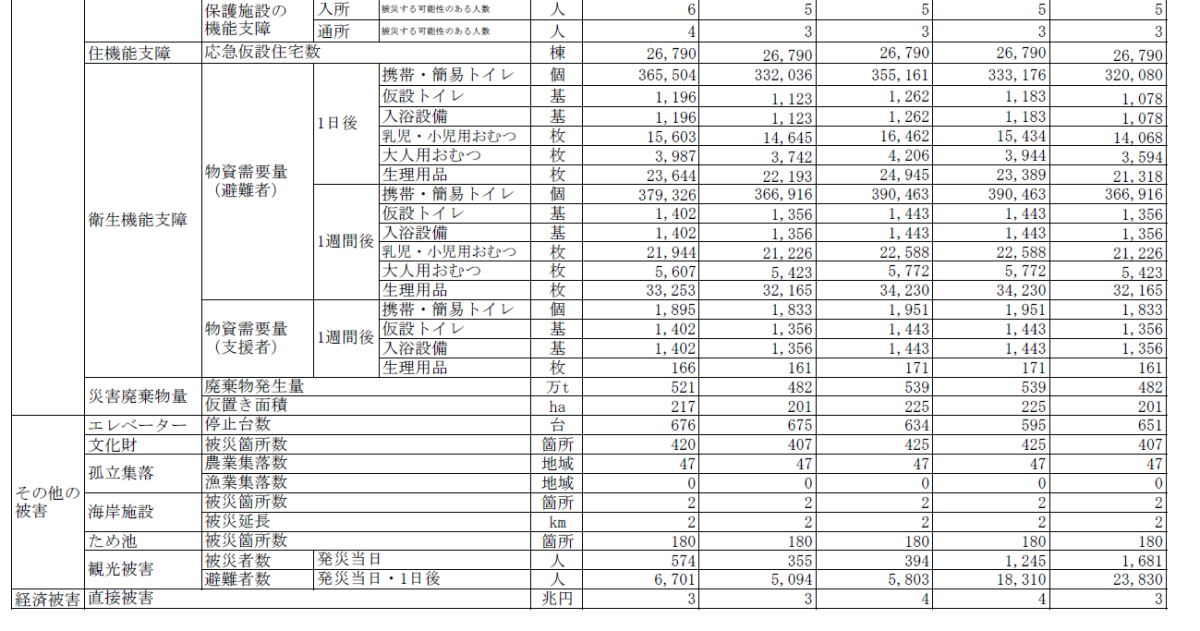

下の方に表を細切れで載せましたが、「医療機能支障」については4つの項目で載っています。

驚くべきは「対応力不足量(入院)」が4559とあり、どんな数字かというと、「対応できない患者数」のことです。

計算式は、「対応不足量」=「受け入れられる量」ー「新規需要数」ー「被災病院からの転院数」とのことです。

過酷な状況です。それは日頃から、医療機関が人手不足などでひっ迫していることの反映です。

コロナ禍でもあきらかになりましたが、日頃から余裕のある医療や介護・福祉体制が必要です。

下表もタップするとPDFで見られます。

この日の夕方、金沢市の第1回防災アドバイザー会議が開かれ、傍聴してきました。

こちらでも、県の被害想定について意見が交わされました。

専門家の方からするどいご指摘がありました。

・今回の被害想定では、前回想定時から建物の耐震化が進んでいるため、死者数や避難者数が減少しています。

しかしそれについて、数の変化よりも質の変化をとらえた内容になっていないのではないか。高齢化率の上昇や単身者の増加で、同じ避難者と言っても質が変わってきている。より困難な状況になるのではないか。スフィア基準は難民対象でつくられ若い方を想定しているので、スフィア基準でも足りない。避難所のあり方は数合わせではなく、状況にあわせて考える必要がある。

・また、被害想定や防災計画は、あくまで行政がどう対策をするかというものである。だけども、行政だけではできない。そこで、行政・民間・市民の力が必要だが、ただやってほしいことを書くのはだめで、民間や市民にやってもらうためにどう支援するのかということを書かなければならない。

実は、その前に「自分で命は自分で守るのが当然だ。避難所にお客さんと来てもらったら困る」というご意見の方もいました。

それに対して、行政がやるべきことをきちんとおっしゃっていただきほっとしました。

45838f327ef692c95b4d5495ae63460c.pdf

02_kanazawashi.pdf