10月から12月まで、2024年度の決算について委員会が開かれました。

わたしは一般会計等決算審査特別委員会を担当し、一般会計や特別会計や基金について調査質疑、討論を行いました。

目次

メンバー

以下がメンバー表です。

日程

日程は以下の通りです。

10月28日 一般会計質疑

10月29日 特別会計・基金・財産質疑

11月20日 書類審査・視察

12月1日 総括質疑・討論

決算書

成果説明書

監査委員の意見書

10月28日、29日の質疑

〇法人市民税

-広田委員

まず今回も法人市民税が伸びたというところで、企業収益が伸びて法人市民税が増えたということでしたけれども、どのような企業がどんな理由で収益を伸ばしたのか、分析していれば教えてください。

-総務局長

全般的には企業収益の増ですけれど、少し個別に業界別に見ますと、まず建設業がひとつ挙げられると思っております。これは能登半島地震による被災家屋やインフラの復旧・復興工事の需要の増というのが業績好調の理由になったというふうに推察しております。また金融・保険業につきましても、一部の企業では貸出金利の上昇とか保有株式売却の影響等の結果、全体として増収というふうになっておるというふうに伺っております。

-広田委員

今言われた災害の特別な要因ですとか金融ですとかという状況でしたけれども、全国的に言われているのは、「円安により輸出している企業が伸びている」とか「物価高騰で仕入れ価格を商品に転嫁できるような大手企業は利益を伸ばしいるけれども、価格転嫁ができないような中小企業は厳しいんじゃないか」といった点が指摘されていますが、その点はいかがでしょうか。

-総務局長

為替の円安が輸出企業の増収に影響したのではというご指摘ですが、こちらの方ではその根拠となる資料がないものですから、なかなか分析を行うのが難しいということで、確実なことを申し上げるのは難しいという状況です。ただ企業の努力と相まって、収益拡大に円安が一定の影響があったのではないかというふうには推察をしております。

-広田委員

景気の良いところと不景気なところの企業が分かれているので、ぜひ全体が伸びて法人市民税が増えたという理解ではなく、しっかり業者別に、そして規模別に、これから条例(中小企業・小規模企業振興条例)を作ろうという段階での検討だと思いますので、よろしくお願いします。

〇定額減税

-広田委員

一方で、定額減税が今回行われ、個人市民税にも大きく影響しました。詳細に書かれていなかったので、個人市民税収が減ったということですけれども、定額減税の影響額を教えてください。

-総務局長

令和6年度決算での影響額は約17億円でございます。

-広田委員

その分の埋め合わせというのは、国からどれくらい来ているのかということと、実質の個人市民税収は増えているのか減っているのか教えてください。

-総務局長

いわゆる穴埋めというような形になります、令和6年度地方特例交付金というのがありまして、その中で定額減税の減収補填特例交付金とあります。この金額は20億3511万円余が歳入として補填をされております。この定額減税の影響により、先程17億円の減収と申し上げましたが、仮にその定額減税がなかった場合の個人市民税につきましては、約298億509万円余となりまして、前年度比で約4億7000万円、1.6%の増になる見込みと推計をしております。

-広田委員

昨年度同様、今年度も個人市民税も増えたという理解だと思います。

もし言えたらおっしゃってほしいのですが、国の穴埋めできたぶんは結局20億3500万円ですけれども、17億円から比べて大きいので、この要因を教えてください。

-総務局長

20億円と17億円ですので、3億円の差がありますけれども、この地方特例交付金を算定するにあたりましては、トータルの定額減税の影響を見る必要があります。特に給与所得者につきましては、令和6月6月から令和7年5月までの12か月で特別徴収をすることになりますが、令和7年の4月5月は、令和7年度の決算の方に回っていきますので、その差が約3億円というふうになっておりますので、令和6年度決算だけで限ると17億円の影響ということになります。

〇個人市民税

-広田委員

よって、個人市民税の増収についてですけれども、やはり昨年同様、名目賃金は上がっているから上がるということになりますが、結局物価高騰で、成果説明書にも書かれている通り実質賃金は下がっている一方ですということでは、市民のくらしの実態は依然として厳しいんですね。なので、税はきちっと取るけれども市民の負担は増えているという点についてはいかがお考えでしょうか。

-総務局長

今企業による賃上げ等も行われて、最低賃金も毎年上がっています。ただ、食料品等の物価上昇、いろんな資材単価の上昇もありますので、その上昇に賃金の伸びが追い付いていないというものが、やはり所得改善の実感が乏しい状況にあるものというふうに推察しております。金沢市といたしましては、そういった国の予算動向も今後もあるかと思いますが、今後の予算におきましても経済対策など様々な施策を講じていく必要があるかなというふうに考えております。

〇固定資産税

-広田委員

そして、ここにきてもうひとつ大きな負担が、固定資産税なんですね。これが今や市税収入の第1位となっています。まずは金沢市が、土地評価額の評価替えで上がったということは先ほど説明がありましたけれども、2015年から上がり調子ということですが、今後の見通しといいますか、市民の負担についてはどれくらい上がっていくのかということを教えてほしいと思いますし、市民の負担感ですよね、これについてはどう捉えているか。結局、新幹線が通って景気が良いようにして土地評価が上がるんでしょうけど、じゃあ直接その効果を受けている市民の方ってそんなに多くはないわけで、その負担感についてはどのようにお考えでしょうか。

-総務局長

まず土地の評価そのものが上がっております。地価の動向がそういった状況になりますので、ここ5年ほどずっと毎年のように上がっているという状況になります。今後の地価の状況についてはなかなか前もって判断することは難しいですが、今の状況が続くようですと、まだ上昇の可能性はあるのではないかというふうに考えております。そうなりますと固定資産税も、いろんな負担軽減の措置はありますけれども、上昇していくという可能性は十分考えられるかなと思っております。それに対します市民の負担感につきましては、確かに市民税のときでも実質賃金の伸びがなかなか実感できないということでしたので、そういう意味での負担感はあろうかなと思いますが、税は税の法律等に基づいての課税になりますので、ここはしっかり法令等に基づいてやっていく必要があるかなと思います。その他のいわゆる支援策等につきましては、先程の市民税も同様ですけれども、市民の生活実態も見ながらどういったことができるか、これは考えていく必要があるのかなというふうには思っております。国の動向も当然見ていきたいというふうに考えております。

-広田委員

固定資産税については、今おっしゃられました激変緩和措置もあるけれどもこれでも負担が大きいという状況でがっくし来るんですけれども、このように市民や中小の事業者については税金だけが増えているというような感じなんですよね。実態は厳しいと。だからこそ、税の所得再分配機能というのを、もちろん国がやるべきですし、県・市でも考えて具体策を練っていかなければならないと私は思うんです。なので具体的に各施策はどうだったかを次に伺います。

〇能登半島地震関連

-広田委員

まずは能登半島地震が1月にあって、4月からR6年度は影響したという点では、先程来からもありましたので簡潔に。まず全体費用で60億円ということでしたけれども、起債等々ある中で、国・県・市の実質の負担はいくらずつになるのか教えてください。

-財政課長

お示しした60億円の財源ですが、国からの補助負担金が約15億円。県の関係、復興基金も含めてですが、県から来ている補助金等が約10億円。先程来説明しています市債には後年度、特別交付税とか普通交付税とかっていうことで交付されるもの、そういったものが約15億円。差し引きますと、市の実質的な負担は約20億円。60億円ですので全体の約35%ということになります。

-広田委員

地方がなかなか財源がないと言っている中で、突発的な、地震が起こっても35%、20億円も負担しなければならないんだという実態です。

〇人事

-広田委員

次に、人事のところは先程ありましたが、ひとつだけ。自己都合のところでは、定年退職の方も影響しているということなんで、早期退職の人数と、定年に関わらない自己都合の人数を教えてください。

-総務局長

早期退職の令和6年度、先程主要施策の23ページのところに表がありますが、早期と定年合わせて令和6年度は64人ですが、そのうち早期は24人になります。早期募集定年退職で64人とありますが、定年が40人で、早期募集に応じたのが24人という内訳になります。自己都合の90人とありますが、この自己都合の中には令和6年度に60歳に達して、定年が伸びたんですけど60歳で退職した方というものもいました。その90人の中にいた60歳以降の方は30人ですので、実質は60人がいわゆる自己都合ということになります。

〇商店街補助

-広田委員

次に商店街について伺います。平成30年度でしたか、今とは体系も事業も異なりますけれども主に店舗の賃料を支援する事業があり、つぶさに調べさせていただいたところ、開店休業中みたいなところとか、週1回しかやっていないんだというところが見受けられ、今はフォローアップ体制を敷いているという事業が成果書131ページにある中心市街地出店促進フォローアップ事業であるとか地域商店街出店促進事業です。この点についてどうなっていたかを久しぶりに確認いたしますけれども、まず、47店舗は今回継続したけれども、継続できなかった店舗が5件あると聞いていますが、何が原因で、フォローアップはどうされていたのか教えてください。

-経済局長

当該事業は、出店料及び1年目、2年目の継続時に奨励金を交付しているものでありまして、令和6年度は47件交付しておりますが、退店により1年目継続奨励金を交付しなかった店舗が2件、2年目継続奨励金を交付しなかった店舗が3件ありました。退店の主な理由は経営不振でありますが、地震の影響で市外の製造工場が被災したため閉店した店舗もあると聞いております。また、フォローアップにつきましては、金沢商業活性化センターが出店の前後に加え、1年2年の経過時の節目ごとに営業実態や経営状況を把握するとともに、必要に応じて助言するなど事業継続に向けたフォローを行ってきております。

-広田委員

退店したのが2店あって、そのうち震災の影響で経営不振だった店舗が1店舗あったということですね。残りの1店舗はどういう理由だったのかということと、次の3店舗は事業継続を節目ごとにフォローアップしてきたけれども、何が理由で続かなかったのか。お願いします。

-経済局長

退店の主な理由は経営不振であると、こちらの方は聞いております。

-広田委員

そういうことをフォローするのがTMOさん、委託された団体の役割だと思うんですけれども、そこまでフォローできなかったのか、言っても聞かずにわが道を行って失敗したのか、そのあたりの分析をお願いします。

-経済局長

経営不振であると聞いております。そこまでのことは聞いておりません。

-広田委員

結局同じなんですよ。もう何十年続けている竪町のお店とかでも一切補助金出ない中で、初めてやるよ、がんばってと補助金出して、平成30年に調べたときに本当に中途半端な状況だったからフォローアップをしますとなったけれども、結局ただただ「経営不振ですか、さようなら」ってなるようならば、今のフォローアップだってどうなのかということになるので、そこら辺をもうちょっとしっかり委託だとは言えしっかり市の方も分析しないと、これだけ家賃を出したりしている意味がないので。答えてほしかったということです。また次回までに、詳しく聞けたら教えてください。

-広田委員

次に、同じ商店街のことでは、残念ながら今回、歳入の点でその後発覚した不正のものの雑収入があったと聞いています。平和町大通り商店街振興組合の商店街プレミアム商品券の不正受給が、R6年度末とR7年度当初に発覚し、その処理をR6年度にされたと聞いていますので、その内容を教えてください。

-経済局長

令和6年度に金沢の買い物応援商品券事業補助金の事務費の一部支出につきまして、平和町大通り商店街振興組合が不正受給及び不適切会計によりまして、過大に補助金を受給した事案が発覚いたしました。令和7年3月に商店街から返還の申し出があり、令和6年度に商工費雑入として43万円の受け入れをしております。令和6年度決算ではございませんが、令和7年4月に商店街の実施した調査で、不正受給により過大に補助金を受給した事案が発覚したため、令和7年度に追加の返還金6万2千円を商工費雑入として受け入れを行っております。

-広田委員

R6年度決算に間に合った分は第1回目の発覚で、そのあと2回目はR7年度の決算に入るということの確認ができました。

〇市街地再開発事業

-広田委員

次に、市街地再開発で1点だけ。片町地区の都心軸沿線建造物の現況調査をR6年度に行ったということで、調査報告書も出されていますけれど、これはどのような結果で、どんなふうに活かすのか、教えてください。

-都市整備局長

片町地区の都心軸沿線につきましては、建物の更新が進んでいないということから、その支援策を検討するため、建物更新の意向ですとか阻害要因等について、建物所有者を対象にアンケート調査を行ったものでございます。調査項目としまして、建て替えや改修等に対する意向や考え方、そしてそれが実施できない場合の理由のほか、建物の共同化やリノベーションに対する意向、そして建て替えや改修等の検討実施に際して望む支援などについて伺ったところでございます。このアンケート調査でございますが、片町1丁目交差点から犀川大橋までの都心軸沿線区域における建物所有者101名を対象として、このアンケート調査票を発送しましたところ、65通を回収することができて、回収率については64.3%でございました。建物所有者の建て替え・改修の意向を尋ねた設問に対しましては、「現状のまま利用する」と答えられた方が最も多かったのですが、「建て替えや改修を考えている」との回答も一定数存在していました。また、建て替え等ができない理由としましては、約9割の方が「費用対効果や資金調達に不安がある」ということを挙げられておりました。一方で、建て替え等を行うために望まれる支援としましては、建て替え等への補助について、解体への補助を求める回答が多くございました。またイベント等に活用できる賑わい空間の創出に対する補助ですとか、相談窓口の充実についても一定のニーズがあるということがわかりました。この調査結果を踏まえまして、国の補助制度を活用して運用している優良建築物等整備事業には補助対象に解体費を追加することを加え、その事業の補助対象外となる敷地面積500平方メートル未満の建物を対象として、解体費をはじめイベント等に活用できる公益的空間整備費を支援する市独自の補助制度の創設が必要であると考え、先般の9月定例月議会にお諮りをし、お認めをいただいたところでございます。これらの制度を活用して、建物所有者の機運を喚起していきたいというように考えております。また一方で、建て替え等の相談回数の充実を求める声もありましたことから、今後、建物所有者が建物更新のあり方ですとか手法を検討する初期段階におきまして、市としても技術的な助言をさせていただくなど、支援に努めていきたいというように考えております。

-広田委員

この調査は、片町地区だけの話だけではなく、緊急整備地域を今後進めるうえでも、片町においての大事な調査で、しかも今おっしゃったように、今年度の解体を対象とした補助に結びついていくようなものでした。今おっしゃられた内容だけだとちょっとわからないのですけれども、私が見ても良い部分だけ閲覧させていただいたところ、やはりその建物を建て替えてもどういう内容にするのかとか、町全体をどうするのかということがない限り進められないというようなご意見も見られたんですよね。それは私も巷を歩いている中で、確かに建て替えればいいってもんじゃないっていう、コンセプトであったり連携・連帯とかっていうことを商店街の人には聞かれるので、そのあたりはどのように読み取って判断していくのかということと、この間のいろんな調査を見ていると、市民の声がないんですよ。私はもちろん建物所有者が建て替えなければいけない責任があるので、そこに聞くっていうのは大事だと思いますけれど、そこの次の政策判断として補助金を出すのであれば、市民の合意がなければ、なんで片町だけだと、なんで中心部だけなんだという批判も起こりかねないので、こうした調査には市民の声っていうのは聞いていかないのか、そこらへんの考え方を教えてください。

-都市整備局長

今ほどご指摘いただきました、確かに建て替えるだけでは駄目で、建物がどういった使われ方をするのか、あるいはそのコンテンツが何なのか、そこは重要だと思っております。今回の都市再生緊急整備地域の指定を受けまして、そこの建物更新を進めていくにあたりましても、地域整備方針というものが定められておりますので、その内容に沿った形で建物更新がなされていくということがあるべき姿だというふうに思っております。その中では、当然のことながらこのエリアの新たな賑わいの創出、そういったことも目指していくところではございますので、そういったところに適う建物更新であるべきだというふうにも思っております。市民の声が、というお話もございました。これまでも建物所有者、あるいは事業者を対象にしたいろんなセミナーなども通じて、その制度の内容、支援制度の内容について、詳しくご説明をさせていただいてきているところでございますけれども、今後もそういった機会をとらえて、皆様に周知を図られるようなことで取り組みを進めていきたいと考えております。

-広田委員

もちろん緊急整備地域の方針というものがありますけれど、あれは本当に局所的な赤枠で囲った部分の方針だけであって、商店街との連携がないんですよね。この間商店街の補助で予算化されたものは、これまでは商店街の話を聞かなければいけなかったけれども、緊急整備の場合は大手資本が単独で考えられるようなメニューで、商店街の意見を聞くことなく進められるっていうのが明らかになったんですよね。その点でやっぱり商店街や市民の声を聞くっていうのを、緊急整備地域方針からもうひとつ拡大して聞いてほしいということを求めたいと思います。

〇市営住宅

-広田委員

市営住宅の件ですが、成果書178ページ、意見書64ページですが、R6年度末は入居率が82.8%、管理戸数3381のうち、政策空き家を除き583戸空いている状態です。これまでも再三申し上げてきたとおり、浴室整備は入居を促進するために大変必要な要件だと考えていますが、今のところまだ2006戸が浴室未整備という段階で、徐々に市は進めてきているんですけれども、R6年度10戸浴室改善予定だったんですが、成果書では横棒が引いてあるということで未実施だったと聞いています。なぜなのか、教えてください。

-都市整備局長

市営住宅の浴室改善事業につきまして、令和6年度に金石曙住宅で実施する予定でございましたが、国交付金の当初内示がなかったということで、追加の内示を待って本年2月にようやく工事請負契約が締結できました。適正工期を確保するという観点から、工事費であります730万円余を令和7年度に繰り越しせざるを得なかったということで、令和6年度の決算額には記載がないということでございます。しかしながら令和6年度は、円光寺住宅のリニューアル工事ですとか、緑住宅のバリアフリー化工事で、合わせて40戸の浴室改善を実施してきたところでございます。

-広田委員

国がどういう順番で内示を出すのかは不明なんですけれども、当初ではなく12月補正までずれ込んだというのは、市にとっても能登の地震でかなりニーズが高まった中では痛手だったのではないかと私は思うんです。なのでぜひ、国にどういうふうに言えるのかわかりませんけれど、しっかりつけてくれと求めていただきたいと思います。

〇金沢スタジアム

-広田委員

次に、金沢スタジアムのことについて伺います。成果書では225ページの一部なんですけれども、金沢スタジアムはR6年の2月から供用開始され、工事費は82.2億円となりました。R6年度は市民サッカー場の解体や駐車場などの周辺整備が行われたと先程ありましたけれども、総事業費でいくらになったのか、教えてください。

-都市整備局長

城北市民運動公園におきまして、旧市民サッカー場の解体工事や、南駐車場の整備工事など、金沢スタジアム周辺の整備に要した費用は、令和6年度末で約18億円でございます。

-広田委員

およそ100億円となったわけですね、スタジアムも合わせますと。さらに今年度も続いているという状況ですし、本田氏から送られたクライフコートの再設置というのも予定されている状況で、莫大な税金が投入されてきているんですけれども、計画当初から「一部のプロチームのための施設なんじゃないか」と言われていて、市民の利用ができているかというのは市がしっかり見ていかなければいけないと思います。よって、このR6年度の利用実態を教えていただきたいと思います。

-文化スポーツ局長

令和6年度の金沢スタジアムの利用状況ですけれども、まず初めに人数でいきますと、利用人数は15万3759人、その内訳でありますが、一般利用が2万3112人、プロの利用(ツエーゲン関係者の利用)が2610人、また試合観戦などの見学なり観戦者が12万8037人となっております。金沢スタジアムの利用日数でいきますと、ツエーゲン金沢が利用した日数が36日、一般の利用が57日となっております。

-広田委員

人数は、選手だけで数えればあれですけれども、ツエーゲン金沢の応援であるとか相手方も含めて多くの方が来て、それにしたってプロチーム関係のための人数だと言えます。利用日数で、当初は芝生の養生があるため60日とおっしゃっていたけれども30日増えたわけですけれども、ツエーゲン金沢の公式試合は一定決まっているわけですよね。18日は公式試合で、その前後とか使うので36日と聞いているのですが、もし本当に芝生の養生の関係で60しか使えなかったら、市民利用が57日とさっきおっしゃったけれども、差し引くと27日しか使えなくて、ツエーゲン金沢の試合の関係の方が過半数を占めるわけですよね。そうなると、ちょっとこれは市民のためのサッカー場なんですかという批判は免れないと思いますし、そもそもほとんど芝生の養生ですから、その点をどういうふうに使用料に反映するのかというのが全国で巻き起こっていて、市が設置した目的と維持に関してどうするかということが今後問われるかと思いますので、また聞いていきたいと思います。

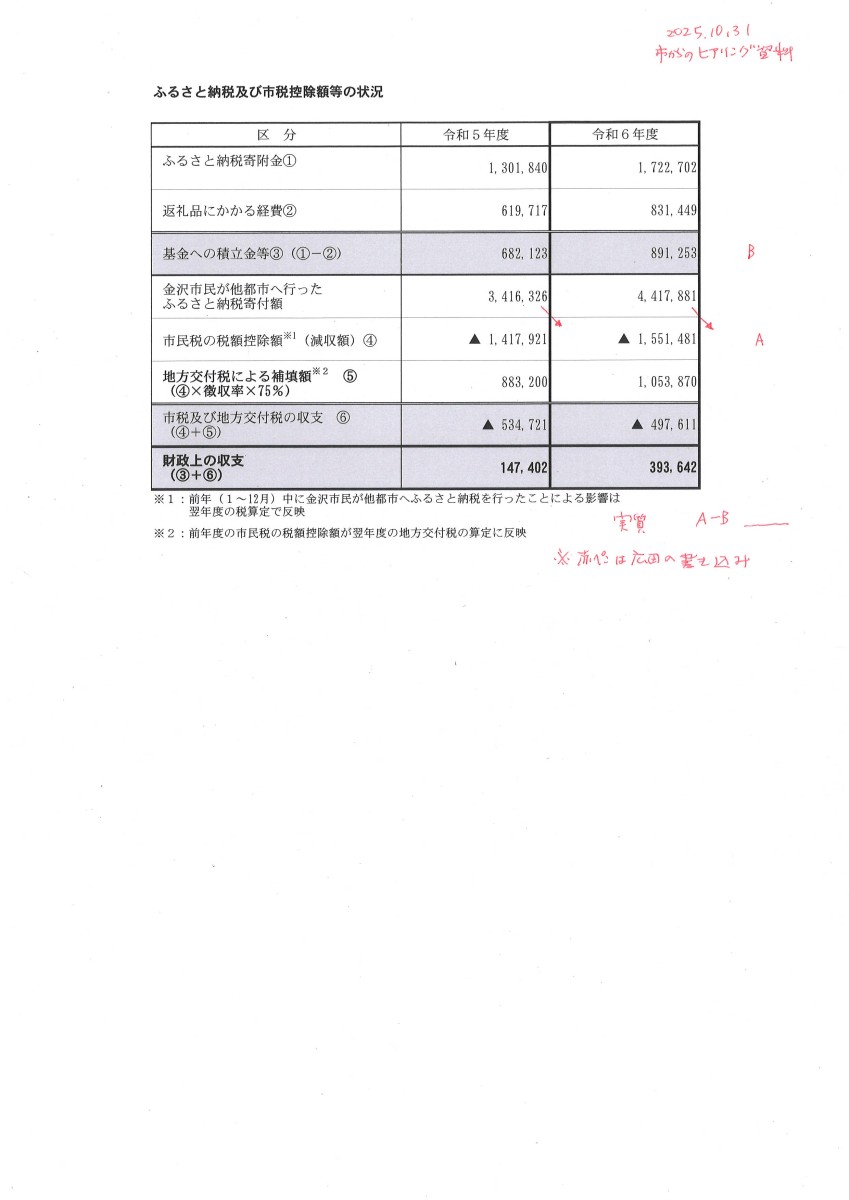

〇ふるさと納税

金沢市資料

※わたしが考える実質収支AーB=▲6億6千万円

-広田委員

ふるさと納税について伺います。R6年度の収支はどのような状況だったか、簡潔に教えてください。

-都市政策局長

令和6年度によります寄附額でございますが、17億2270万円余となっています。これにかかる返礼品等の経費として8億3144万円余でございます。他方で、金沢市民が他都市へ行ったふるさと納税によります本市の個人市民税の税額控除額については15億5148万円余で、これに伴いまして地方交付税による補填があるわけなんですが、これが10億5387万円となりますことから、これらを総じた令和6年度の決算上の収支は、3億9364万円余のプラスとなっております。

-広田委員

黒字でみているわけですよね、4億円。ただ先程おっしゃった、いくら地方交付税で75%補填があるといっても、これについても国税・市民の税金であって、ふるさと納税を全くしないような控除などされていない方にとってはマイナスでしかないんですよ、この事業は。その点を踏まえて考えると、どんな収支になるか教えてください。

-都市政策局長

先程回答申し上げました地方交付税による補填が10億5387万円ございますので、これを除きますと収支上は6億6022万円余のマイナスとなります。

-広田委員

ふるさと納税に関わらない市民も多くいる中では、公表する際はこの収支を採用するべきだと思うので、ぜひご検討いただければと思います。

-広田委員

次に、今回のR6年度への影響はR5年度の他都市への寄付だったんですけれども、来年度についてはR6年度の他都市への寄付額が影響します。それがR5年度よりも10億円も増えて44億1700万円という数字が出ているんですよね。これはどうするのかと思うんですけれどもいかがでしょうか。

-都市政策局長

先程も申し上げましたとおり、金沢市民の方が他都市に行ったふるさと納税、これに伴う市の税上の減収分については地方交付税措置が、これは国の制度の枠内として為されるものでございます。一方で、今ご指摘いただいた本市に対する寄附金、これは増加しておるわけですけれども、金沢市民の方が他都市へ行うふるさと納税、これに伴う市税への影響額ということも増加しておりますことから、ひとつは寄附者の利便性を高めていること、これは受付のウェブサイトの充実に取り組むということが例として挙げられます。引き続きそうした取り組み、また返礼品の拡充も含めて、市の魅力というものを全国に発信することで、収入の確保に努めていくことが肝要であるというふうに考えています。

-広田委員

別の委員会でですけれども、視察に行ってまいりました。結局は選ぶ返礼品と、サイトでどれくらい宣伝ができているかということにかかってくるんですよね。そういう中では、このふるさと納税を先んじて始め、結局サイトへの宣伝費は経費ですから、経費を最初から多くの予算で確保できるところが勝ち組に乗っかったという状況が見て取れます。だから金沢市のように実直にやってきたところは本当に苦労するなと思うんです。そういうことを見ていると、そもそも仕組みがおかしい。どこかの自治体が儲かればどこかが損をするという仕組みであって、都市間の奪い合いになっていると思うんです。そして寄附行為という点でみると、2000円だけ引いてあと全額控除ですから、大口で控除された方と運営サイトの方々の利益になっているだけの仕組みだと私は考えます。よって、税制の根幹を歪め、自治体に過度な負担を課すこの制度は、私は金沢市からも見直しを国へ求めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

-都市政策局長

ふるさと納税制度は国により設けられました仕組みでございますし、その寄附についてはご寄附される方の自発的な意思に基づくものでございます。この納税制度を地場産業の振興であったり地域経済の活性化に資しているとも思っておりますし、全国的にも定着をしているというふうに考えています。また国におきまして、返礼品等のルールを厳格化するなど様々な措置というものがこれまで講じられてきておりますので、市としてはそうした制度の適正な運用に努めていく、このことが肝要であるというふうに考えています。

-広田委員

思いがあって寄附をする方もいらっしゃるとは思うんですけれども、サイトを見ていたらもう通販ですよね。そういう実態をぜひ踏まえて、見直しを求めたいと思います。

〇金沢方式

-広田委員

次、金沢方式について教育委員会の方になるかと思いますけれども、成果書の193ページの特別支援教育サポートセンター等整備事業の外構・グラウンド整備の決算が入っているので伺います。まず、この教育サポートセンターの整備とグラウンド整備にあたって、芳斉公民館、児童館、消防機械器具置き場の移転新築が要件となってきたわけですけれども、もちろん今回のグラウンドも関係していると聞いていますが、どのような理由で移転新築が決まっていったのか、経緯を教えてください。

-教育次長

特別支援教育サポートセンターおよび中央小学校の芳斉分校、長町中学校の芳斉分校の整備につきましては、施設利用者による通行車両の増加に対応するため、狭隘な運動場側道路の拡幅と、小・中芳斉分校の集約で増加いたします児童・生徒の教育活動のため、グラウンド面積の確保が必要となっていました。そこで、芳斉公民館・児童館を特別支援教育サポートセンターと一体的に整備するとともに、消防分団の機械器具置き場をデイサービスセンター玉川苑跡地に移転することにより、運動場側の道路拡幅や、グラウンドの拡張、公民館・児童館跡地での駐車場整備を進め、特別支援教育の拠点としての教育環境の充実に務めた次第でございます。

-広田委員

特別支援教育サポートセンターの拡充・充実に反対をするものではありませんし、今言われた入り口を変えて送迎のルートを変えるということは、判断があったんだろうと思うんですけれども、このときに合わせて公民館・児童館・消防分団が移転しなければならないという計画が組み込まれたわけですよね。私たちの地域でも公民館が移転するってなったら大事なわけですよ。そういう点で地域にどう説明し、合意を得てきたのか。そこまでしなければならなかったのかというようなところの説明をお願いします。

-教育次長

従前の芳斉分校のグラウンドの面積が約2100平方メートルということでございました。公民館等の移転がなければ、放課後デイサービスの送迎用の車両がかなりたくさん学校はみなさん活用されていますので、学校周辺に集まってくる、それからグラウンド内にも車両の乗り合いがあるということがございましたので、再整備にあたりましてはグラウンド内に幅員5mの送迎用の通路を設けることを最初想定しておりました。そのことによりまして、グラウンドの面積が1700平方メートルまで縮減されるということが想定されました。そこで、一体的に整備することによりまして、学校としてのしっかりとした整形したグラウンドを確保するということで、地元の方に説明をし、合意を得たものでございます。

-広田委員

教育サポートセンターの利便性のために、こどもたちのために、そういう計画になったということはわかりましたけれども、一方で、市が移転させることになるなら市が全額行うのかなと思ったら、地元からの寄附が入るんですね。これはなぜなのか教えてください。

-教育次長

金沢方式による地元負担が発生しておりますが、これにつきましてはそれぞれの施設整備にかかる負担方法を基本としながら、過去に市事業により移転した事例を参考に、土地や建物の既存面積までを既得権と認めて無償とし、これを超過する部分について地元負担の対象としたものでございます。移転整備を機に、地域から床面積を拡大したいという意向があったことから、超過分につきましては他地区の公民館建設との公平性の観点から、金沢方式による地元負担を求める必要としたものでございます。

-広田委員

超過部分は地元の求めであって、金沢方式に基づいて寄附をもらったということですね。公民館でおよそ450万円、児童館で800万円。普通建て替えをするなら数億円かかりますので、これだけで済んでよかったねとも言えるものですけれども、そもそも金沢方式に基づいてやったということです、少ない部分であっても。なので、この間の今おっしゃった過去のやり方を踏襲するならば、地元の要望書が出ているはずなんですよね。公民館では町会長全員の判子が要ります。今はまだ一つ二つの判子がつかず、動いていない公民館建設もあります。児童館では各種団体の判子をついた要望書が通常出されていますけれども、この二つの要望書は出されていたんでしょうか。

-教育次長

公民館に関しましては要望書は出されておりません。

-安宅こども未来局長

児童館についても要望書は出ておりません。

-広田委員

繰り返し私も質問し、市長も「地元の総意だ」ということで、その根拠として要望書が出ているんですよね。それは情報公開で確かめてきたものなんですけれども、今回はどちらも出されていないということになりますが、同じ金沢方式であるならば出されるべき書類だと思うんですけれども、なぜ今回に限り出されなかったのか、教えてください。

-教育次長

芳斉公民館・児童館の移転につきましては、特別支援教育サポートセンター等の整備のための道路の拡幅とグラウンド面積の確保のための市の事業でございますから、地域から要望書の提出は求めてはおりませんが、全町会長が出席する地元町連の会におきまして、合意を得ていると伺っているところでございます。

-広田委員

市の事業でも寄附を求める、総意を得るのが、金沢方式なんですよ。だからこそこれまでも、市が建て替えるけれど金沢方式なので町会長全員の判子が要ったわけですし、今もその判子がないので進んでいないのに、なぜ今回だけ異例の措置をしたのかということになると思うんです。何か今回だけ特別な理由があったのか、お願いします。

-教育次長

全町会長の判子を取っているものにつきましては、地元総意、地元主体での公民館建設事業というものでとらえております。今回は先程も答弁したように、市の事業により移転をやむなくされた公民館と児童館の移転ということでございます。さらに言えば、全会長が出席している地元町会の会において、全町会長から賛同を得て合意を得たものということで伺っておりますので、それは書類に判子を押すのと同意味というふうに捉えております。

-広田委員

じゃあ、そういう要綱か何かがあるんですか。市の都合でやった場合は判子が要らない、町会長が全員集まっている場で、しかも全員なんですか、本当に。100%全員の合意なのか。

-教育次長

先程から繰り返しになりますが、市の事業において協力してほしいということで地元に説明会に入って、すべての町会の方々、町連各種団体の方々に説明をして、合意を得ているということでございます。特に要綱等はございません。

-広田委員

なぜ判子をつくかっていうのは、地元住民に負担があるからなんですよ、お金の。今回は少額だったかもしれないけれど、それでも例えば数千円だったとしたって、世帯によっては「私はきついです、出せません」という世帯もあるかもしれないところを、総意を取りましたというのがあの判子を並べた要望書だというふうに私は理解をしていました。地元の負担=住民の負担なんですよね。その負担を判子もなしに進めたんだというのが、私はこの事業だとおもうんですけれど、寄附金が入っているという点でどのようにお考えか教えてください。

-教育次長

寄附金の有無にかかわらず、市として事業を進めるために、地元の地域の代表者の方々に説明をし、その後それぞれの町会に持ち帰って各地域の町会で協議されたものと思っております。その結論としまして、全町会長会議での合意に至ったというふうに捉えております。

-広田委員

金沢方式は、そもそも要綱やルールがないんですよね。それでも一応、判子で確認してきた実績があるんです。その中で「ないものもあったんだ」というのが私は今回驚きで、そうなると本当に金沢方式って、これまでもルールなき金沢方式と言われてきたけれども、もうその時々の判断で何でもいけるんじゃないかと。市民から信頼を失いますよね。だから言っているんですよ。せめて同じことをやってほしいと。なのでその点はぜひご検討いただきたいと思っています。公民館についても児童館についても同じなので、お願いします。

〇金沢港整備費用

-広田委員

最後に、金沢港の整備費用について簡単に伺います。成果書167ページに今回の負担額が書かれていますけれども、前年に比べて12億1900万円と大幅に増えている理由を教えてください。

-都市政策局長

金沢港の建設事業費負担金ですけれども、国の直轄事業、それから県が実施する国の補助事業、それから県単独の事業、この3つの事業合計で、今委員からご指摘がありました12億1900万円余ということになっております。前年度と比較して2億5300万円余の増でございますが、これは能登半島地震の影響によりまして、令和6年度への繰越額が、その前の年と比較をし1億9800万円余の増となったということが大きな要因でございます。

-広田委員

地震の影響とわかりました。

最後に質問ではないんですが、委員長と皆さんに確認で、明日が基金の審査になりますが、コミュニティ基金の使い方について質疑をしたいので、執行部の方でまとめていただいた資料の提出を求めたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。(提出されることになりました)

〇市街地再開発特別会計

-広田委員

まず、市街地再開発の特別会計から伺います。現在売れ残っている保留床の状況は意見書に書かれているとおりです。そこで、当たり前の確認なんですけれども、これが売れてしまえばこの会計はなくなるという理解でよろしいでしょうか。

-都市整備局長

そのような理解で結構でございます。

-広田委員

だけれどもなかなか売れない中で、保留床を貸しているという状況ですが、それもできていないテナントは令和6年度現在でいくつあるのか教えてください。

-都市整備局長

まずライブ1の商業床でございますが、令和6年度末時点で1階・2階・地下1階合わせまして15区画あるうち、全ての床が入居済みでありまして、空き床はない状況でございます。またリファーレの商業床でございますが、こちらは1階と2階を合わせて4区画あるうち3区画に入居しておりまして、1区画が空き床となっている状況でございます。入居率、床面積換算にしますと91%ということになってございます。

-広田委員

入居率は改善してきたのかなと思います。この1区画が借りてもらえれば、家賃すなわち、ここでいう財産貸付収入はいくら増えることになるのか、お願いします。

-都市整備局長

現在リファーレの商業床では、1区画だけが空き床となっておりますが、令和6年度におきましてはその区画に加えて別の1区画も9か月の間、空き床の状態でございました。それらが1年間を通して入居していたと仮定しますと、家賃収入は約1千400万円増えることになります。

-広田委員

そうすると、ざっと計算すると保留床の貸し付けが満床になったとしても、一般会計の繰り入れはやむを得ないという状況だと思うのですが、それがいくら必要になるのかということと、テナント全てを貸し出したとしても実質赤字であることについてどのように考えているのか、お願いします。

-都市整備局長

市街地再開発事業費特別会計の収支につきましては、主に床の貸付収入から床所有者として支払うべき施設の修繕費を差し引いたものでございますけれども、近年は修繕費が高額となっているということがありまして、令和6年度は収支に不足額が生じて、一般会計から4千200万円余を繰り入れております。令和6年度の決算ベースで、年間を通して満床の状態であったと仮定しますと、床の貸し付け収入が約1千400万円増えますとともに、空き床の場合に床の所有者である市が負担する共益費などの支出が約220万円不要となりますので、それらを加味しますと、一般会計からの繰入金は2千600万円程度になると想定をされます。そうしまして、ライブ1・リファーレともに建設からかなりの年数が経っているということもありまして、床所有者として負担すべき施設共用部の修繕費でありますとか専用部の修繕費が高額となっているということが収支不足の主な原因だと考えております。今後は売却も視野に入れつつ、まずは継続的な床賃貸に努めて、安定した収入の確保を図りますとともに、管理組合に対しては計画的に修繕を実施するよう働きかけまして、収支が改善するよう努めていきたいと考えております。

-広田委員

ライブ1から40年ですか、リファーレができて30年経っていますけれども、当初は保留床を売り切るということで計画を立て、この特別会計が組まれましたけれども、なかなか売れない、さらに老朽化することで、今は支出の方が上回ってしまって、たとえテナントを貸し出したとしても一般会計繰入が必要という中で、しかも老朽化なのでなかなか売れないしどうしようということになっていることを鑑みれば、これから進める再開発等にも公共施設を入れるみたいな話が出ていますが、これが市民の負担に後々なるわけですから、しっかり考えていただきたいと意見しておきたいと思います。

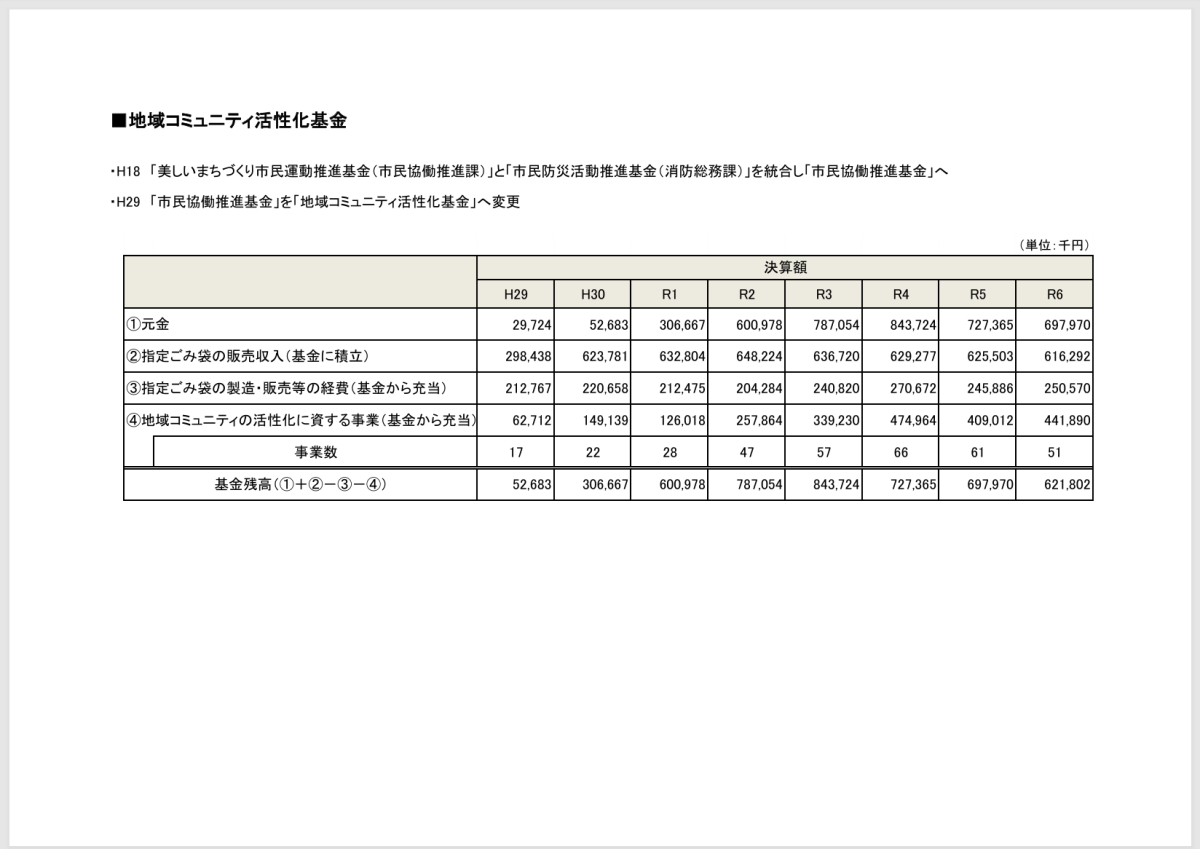

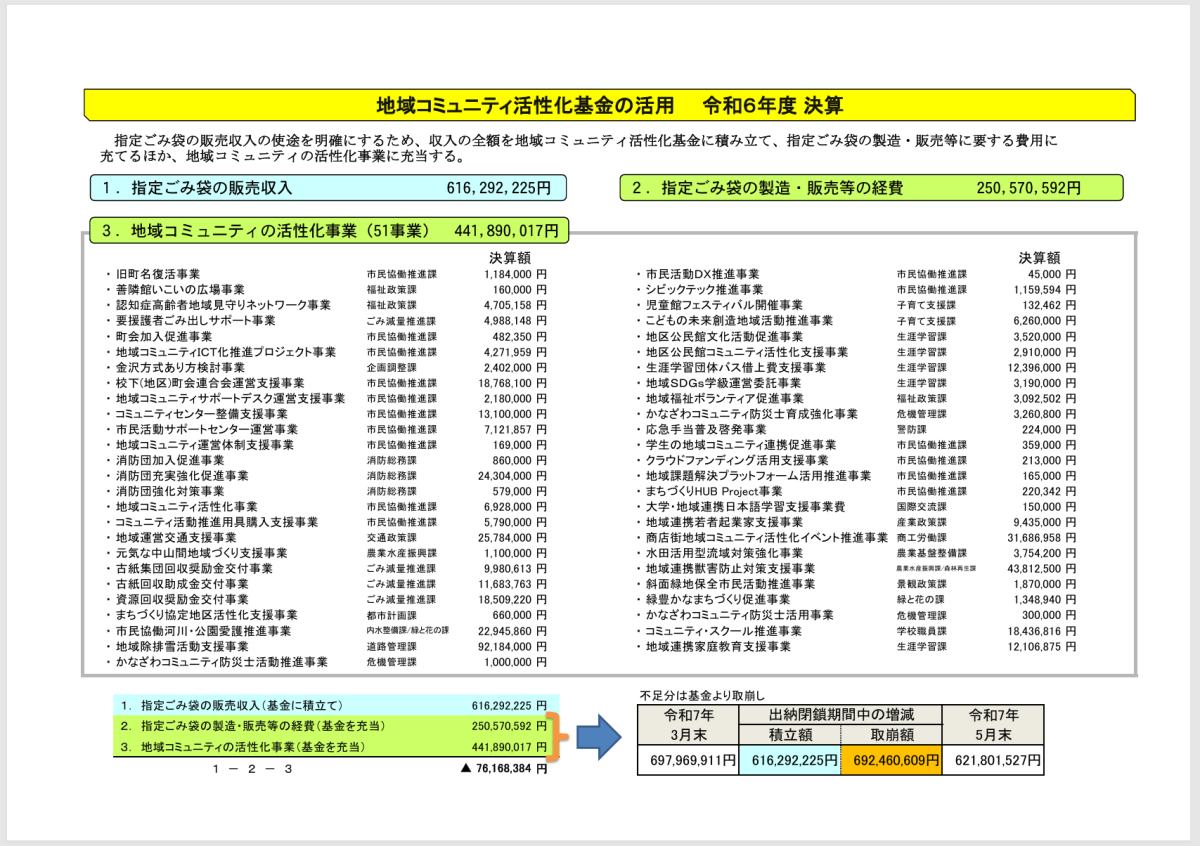

〇コミュニティ基金

金沢市資料

金沢市資料

-広田委員

次に、コミュニティ活性化基金について伺います。資料をありがとうございます。2つの資料がありますけれども、2枚目の資料を見れば、元金、販売収入がどんどん減ってきているという中で、市民にとって必要な事業が行われていることについて質問をしたいと思います。

まず、ごみ出しサポート事業についてです。要援護者ごみ出しサポート事業、当初はなかなか利用が進まなかったのですが、R6年度の活用を教えてください。予算額と決算額は載っておりますが、利用者数をお聞きしたいと思いますし、合わせて利用者の要件区分もわかれば教えてください。

-環境局長

令和6年度の要援護者ごみ出しサポートの利用者の件数をお尋ねでございます。令和6年度末では、464世帯がこの制度を利用しております。この要件区分のお問い合わせもございましたけれども、令和6年度に新規で申請された世帯の要件区分は、重複もございますけれども、要介護認定が167世帯、身体障害者手帳を保有する世帯が28世帯、精神障害者保健福祉手帳を保有する世帯が13世帯となっています。トータルは188世帯の新規の申し込みがあったのですが、認定が重複している部分がございますので、数は足すとこの数を超えてきますけれども、新規は188世帯あったということでございます。

-広田委員

だいたい要件区分の雰囲気はわかりました。決算額が498万円ですね、予算の規模と比べるとどれくらい利用があったのか。これまでは予算と決算の乖離が当初指摘されていたので、その点も教えてください。さらなる利用の周知を求めたいと思いますけれども、やはり要介護以上だけではなく、要支援の方も対象にしてほしいという声が地域からはあります。その点についてはどのように考えているか教えてください。

-環境局長

予算と決算の状況についてのご質問がございました。要援護者ごみ出しサポートにつきましては二通りございまして、1つはシルバー人材センターに委託をしまして地域のシルバー人材センターの方が要援護者のお宅をお訪ねして、ごみを地域のステーションに出すという形が1点。もう1点は、どうしてもシルバー人材センターの方が見つからないというような地域においては、管理センターの職員がご自宅の方までそれを収集に行っているという2つの形がございまして、なかなかシルバー人材センターの人材が不足している関係もあって、当初、予算が1千万円くらいあったかと思います。実際のところ決算で500万円くらいの決算しか上がってこないので、予算額も最近は500万円まで落として、だいたい予算が500万円、決算が498万円余くらいになっているかと思いますけれども、だいたい予算と決算が合っているという状況でございまして、それが不足する分については直営の職員が現在取りに行っているという状況でございます。それから、要件を緩和してはどうかというご質問については、これは平成29年度にモデル事業を実施しました。そのときに先行自治体の事例を参考に、当時は要件区分を要介護2以上として実施をしたのですけれども、それほど多くの利用がなかったということで、平成30年度に本格実施する際に、他都市と比べて利用しやすいようにということで、モデル事業の要件より一段低くして、要介護1以上として今回の設定に至ったところでございます。この事業は自らごみ出しをすることが困難で、かつ地域などのサポートを受けることができない人へのセーフティネットと考えております。今のところ要件の見直しまでは考えておりません。

-広田委員

モデル事業をされたというのを今初めて知ったのですけれども、また詳しく後ほど伺いたいと思います。地域からはやはり「要支援者はどうするんだ」という声がありますので、とはいえ担い手が不足しているという段階では、もうこれは環境施策ではなく福祉施策に移行する検討をしてもよいのではないかというふうにも考えています。それは意見として。

次は、地域除排雪活動支援事業ですね。補助の名前は地域除排雪活動費補助制度など、小型除雪の機械購入とかも入るんですかね。もしあれでしたらその内訳も教えてほしいんですけれども、当初予算が3000万円というふうに聞いていますが、決算上大きく膨らんで9200万円余というふうになっていることについて、どのようにお考えか教えてください。

-土木局長

令和6年度の地域除排雪活動費補助、2度雪害対策本部が設置されまして、延べで424団体、9218万4千円の額を支援しております。予算が3000万円で決算が9000万円になったことについては、これは天候によるものというふうに考えており、毎年の天候についてはこれまでの降雪量に見合った平均額をだいたい計上しておるところでございます。

-広田委員

ただ近年、おそらくこの支援事業については、地域除排雪活動費補助制度を利用しやすくもしているし、する気候条件もあるということで増えてきていると。で、決算との乖離が出ているというふうに思っています。次に除雪全体の予算のことですけれども、積雪量が多い年というのは特別交付税の措置が年度末に行われますけれども、その算定にこの地域除排雪活動費補助を使った分を計上できるのではないかと私は質問したことがあるんですが、R6年度からはその額を計上して、県・国に報告したというふうに聞いていますが、それで特別交付税の中に入ったことになるのか、その計上をしたのはどんな理由からかおしえてください。

-財政課長

こうした地域除排雪活動支援事業も含めまして、年間の除雪経費については特別交付税の対象となるということになっています。例年、基本的には2月の上旬くらいに国から県を通じて照会があるんですが、そこまでの実績と、2月以降は過去4年間の平均実績をもとに必要な除雪経費を試算して国の方へ特別交付税の需要額として申請しているということになっています。このかかった経費をいくら申請するのかというのは、基本的には一般財源ベースで申請してくれということになっておりまして、国庫補助金なども一部入っておるのですが、そういったものを除いて申請しております。これまではこの地域除排雪経費は地域コミュニティ活性化基金を充当しておりましたので、金沢市自らの判断でその部分は除いて申請していたところなんですが、地域コミュニティ活性化基金は市独自事業でありまして、あくまでの市の自主財源ということになりますので、改めて申請先である県とも協議を行いまして、その結果この特別交付税の需要額として申請しても問題ないということになりましたので、令和6年度よりこのコミュニティ活性化基金の分も含めまして国の方に申請を行いました。除排雪経費は概ね20億円ほどかかっているのですが、そのうち一般財源相当額といたしまして今年度は15億円程度を県の方へ申請しております。ただこの額のうち、国の方から普通交付税に既に措置している分として9億円ほどが定められていますので、その差額6億円ほどを金沢市の特別事業ということで国の方に申請しております。

-広田委員

この特別交付税の申請のときの積み上げは、聞くところによると大雪で土木局などが残業などになった人件費も出るなど、かなり認められているというふうに聞いています。なのでこれまで地域除排雪活動費を入れてこなかったのがもったいないと思いますし、より積極的に、つまり国も県も除雪と認めているわけですから、そこは申請するように引き続き求めたいと思います。それに、性質から言うと除雪は地域コミュニティを活性化するためというより、みなさん必要に迫られてやっているインフラ事業です。なので基金からではなく、私はそもそも道路管理費から出すべきだと考えているのですが、その点はどのようにお考えでしょうか。

-財政課長

財源措置につきましては、今ほどの広田委員のご意見も踏まえ、また来年度以降の予算編成の中で検討していきたいとは思っておりますが、この地域コミュニティ活性化基金につきましては、地域コミュニティ活性化推進審議会で議論したうえでまたその充当する事業を検討していくことにもなりますので、その両面からまた来年度以降のあり方について検討していきたいと思っています。

-広田委員

ぜひその審議会でも、なかなか難しい話かもしれませんけれども、どう財政をやり繰りしているかということもお話いただければ、じゃあわざわざ基金を(使わなくても)ということにもなるかもしれないので、ぜひ説明をしていただきたいと思います。

そしてそもそもこの基金は、先程の経年の表を見てもわかります通り、ごみ量が減れば縮小するという性格を持っています。なので私は市民との関係でいえば、今燃えるごみと埋め立てごみは減ったという事実がありますけれども、これは市民の努力、社会情勢ももちろんあるんですけれども努力という点もありますので、事業数を増やしたり減ったりして調整するんじゃなくて、ごみ袋の料金を減らしていくということの方が市民の理解を得られると思いますが、その点はいかがでしょうか。

-環境局長

この現在やっています指定ごみ袋の料金につきましては、導入時に他都市の状況等を踏まえ、この額が適正ということで設定したものでありまして、今のところ見直す予定はございません。

-広田委員

今物価高騰で、このごみ袋の販売経費だって高騰してきているわけじゃないですか。その分、市民のみなさんも他に買うものも高騰していて、せめてごみ袋だけでも下がらないかっていうご意見はさらに強くなっていますよね。先程の性格からしても、その点はご検討いただきたいと思います。

最後に、今日出していただいた基金の資料について、とてもわかりやすくて見やすいので、予算のときもここの基金の使い方の概要は載っているのですが、結局1年間どう使ったのかという全体像が見えないままなので、ぜひ、これは他都市でもやっていますけれども、市民のみなさんにこのように使っているんだということで、今日提出していただいた資料を市のホームページに載せるなど公開を求めたいと思いますがいかがでしょうか。

-市民局長

ご提案の件につきましては、本市の決算全体の公表の仕方というのもありますし、他の基金の事業の公表の仕方といったようなこととのバランスを考える必要がありますので、どういった形で公表するのが適当なのかということをこれからまた調査・検討していきたいと思います。

-広田委員

この基金は、市民から直接集めているという性格を持っているので、他の基金とは別に整合性を考えなくてよいのかなというふうに思いますし、他都市のごみ有料化のページみたいのをまとめているんですけれども、必ず使い方を載せています。導入のときにたくさんいろんなホームページ見ましたけれども。ですので、ぜひお願いしたいと思います。

〇国民健康保険特別会計

-広田委員

次に、国民健康保険の特別会計に移ります。令和6年度はやはり震災の影響を受けているという点で、被災者の保険料減免が行われましたけれども、その実績と国からの今のところの補填分を教えてください。

-市民局長

令和6年度の決算におきます国民健康保険料減免実績につきましては、502件、5289万円となっております。また、国からの補填額につきましては、これは2種類、特別調整交付金と災害臨時特例補助金というのがありまして、その2つを合わせまして2130万3千円となっております。

-広田委員

今後の見通しとしては、国からすべて補填される、市の独自分を除いてですけれども、国がやったらという通知が出た分については補填がされるのか、お願いします。

-市民局長

国の制度に基づいてやった分については補填されると考えております。ただ、市独自で行ったものもありますので、全てが補填されるわけではないということを申し添えておきます。

-広田委員

おそらく市独自分というのは、保険料減免は他の自治体よりも実は拡大してやっているので、その点は良かったかと思いますが、国保財政にとっては厳しいということはありますので、その点も本当は地方がこれだけ頑張っているのだから国からというふうに私は考えています。

次に、被災者の医療費の方も減免、免除でしたけれどもありましたが、これの実績と、同じように国からの補填と今後の、これは市独自分というふうに途中はうつったかもしれないですけど、お願いします。

-市民局長

お尋ねの医療費の一部負担金の減免実績につきましては、4010件、2819万6千円になります。また国からの補填額は、保険料同様に特別調整交付金と災害臨時特例補助金を合わせまして、1764万4千円となっております。

-広田委員

国からの補填がだいぶ少ないように思うんですけれども、確か途中ではしごを外したというか条件を厳しくしたと思いますが、その分は市の独自負担ということになるかと思いますけれど、今後まだ少し来る予定はあるのか教えてください。

-南市民局長

決算で申し上げた数字ではございますので、令和7年度においても一部収入があったのではなかったかと思います。

-広田委員

ただ制度上、全額来ないという制度に途中からなっていますので、そして9月末まで国はやったらどうかという通知だったんですけれども6月末で今年度打ち切ったというのはいかがなものかということを申し添えたいと思います。

次に、まとめになりますが、令和6年度は地震後の保険料の減免であるとか医療費一部負担の免除もありながら、基金を取り崩して保険料を据え置いて1年経過したということになります。それは、厳しい財政運営ではありましたけれども、被災者にとっては助かった部分があると大いに思いますけれども、実際その影響を受けてR7年度は保険料を引き上げることになっています。そもそも保険料負担はほかの保険から比べても高く、住民の負担はもう限界であるというふうに考えます。こうした地震など突発的なときのためにこそ基金を使うべきであって、日々の保険料は国費の投入で抑えられるよう求めるべきではないかと思いますが、伺います。

-市民局長

委員がご指摘のように、国民健康保険制度は市民生活にとって欠かせないものでございます。将来にわたって安定的で持続可能な制度であり続けるためには、国の責任ある財政措置が不可欠であると考えます。これまでも要望はしてまいりましたが、引き続き全国市長会などを通じて国庫負担金割合の引き上げや国保財政基盤の強化を国に求めてまいりたいと考えております。

〇介護保険特別会計

-広田委員

最後に介護保険の特別会計について伺います。

令和6年度は3年に1回の保険料改定の年でした。保険料は据え置いたということで、大変努力されたと思います。その3年間の1年目ということで、どういう決算になったかということですが、まず基金の取り崩しが当初予算よりも大幅に減った結果となっていますが、理由を教えてください。

-福祉健康局長

令和5年度からの実質的な黒字額が約3億4千万円余りありました。それを令和6年度に繰り越ししたことに加えまして、令和6年度の当初予算で見込んでいたことに比べまして国からの調整交付金が増えたこと、また保険給付費が減少した、そういうことによりまして収支が改善することになりました。その結果として、収支不足を補う介護給付費準備基金からの取り崩し額ですけれども、当初予算では7億1500万円余を見込んでおりましたが、結果的に2億6300万円余の取り崩しで済んだということになります。

-広田委員

要因としては保険料の剰余分といいますか、その分と、給付費が減ったということです。

次にR6年度の黒字、一応黒字となっていますけれども、これが介護保険会計上はR7年度決算にも影響するというふうに言われていますが、今のところどのように影響するか、わかれば教えてください。

-山口福祉健康局長

令和6年度の実質的な黒字額ですけれども、2億6900万円余が生じております。これを令和7年度に繰り越します。従いまして、その分令和7年度の収支の改善が見込まれます。今後の保険給付費の動向にもよりますけれども、収支不足を補う基金の取り崩し額が当初の予定よりも下回ることも考える、そういうような影響が出るのではないかと思っております。

-広田委員

そして介護保険においても、今回地震の影響があったと思います。先程同様、被災者の保険料や利用料の減免実績と国からの補填額を教えてください。

-福祉健康局長

令和6年度決算に反映している部分ですけれども、この地震の減免で、保険料につきましては997名で6616万6千円の減免、その分の国からの財政補填ですけれども、特別調整交付金と臨時特例補助金とを合わせまして1188万5千円となっております。また、介護サービス利用料の減免につきましては、170名で2430万6千円でございまして、国からの財政補填は特別調整交付金と臨時特例補助金とを合わせまして269万円となっております。

-広田委員

令和6年度決算ベースでみてですけれども、全然国からの補填が足りないという状況かと思います。まとめて質問しますけれども、制度開設の第1期は保険料の基準額が3150円、7期まで引き上げが行われ、現在9期はそのまま据え置きで6590円と2倍以上になっています。このまま利用者数も増え、財政が厳しいことが想定されています。しかし、この介護保険特別会計というのは、一般会計から今されている以上の繰り入れをして保険料を引き下げるということは許されていません。今後高齢者が増えれば給付が増加し、結果として保険料を引き上げざるを得なくなるということが想定されますが、国保と同じで市民の負担にはもう限界があるというふうに考えます。そして今回、地震などの突発的な影響もあります。それでも国の補填はこの1年の決算には到底及ばない額しか補填がされていないと。私は総じて、国にもっとこの介護保険について国庫負担の増加を求めるべきだと考えますがいかがでしょうか。

-山口福祉健康局長 介護保険制度ですけれども、市民生活に欠かせないものとなっております。将来にわたって、高齢者も増えてきますので、持続可能な安定的な制度となることが必要というふうに考えております。そのためにも、やはり保険者である自治体の財政負担であったり被保険者である市民の保険料負担が過大なものとならないようにすべきであるというふうにこちらも考えております。国庫負担率を引き上げることを全国市長会を通じて要望しておりますし、これからも要望していきたいと考えております。

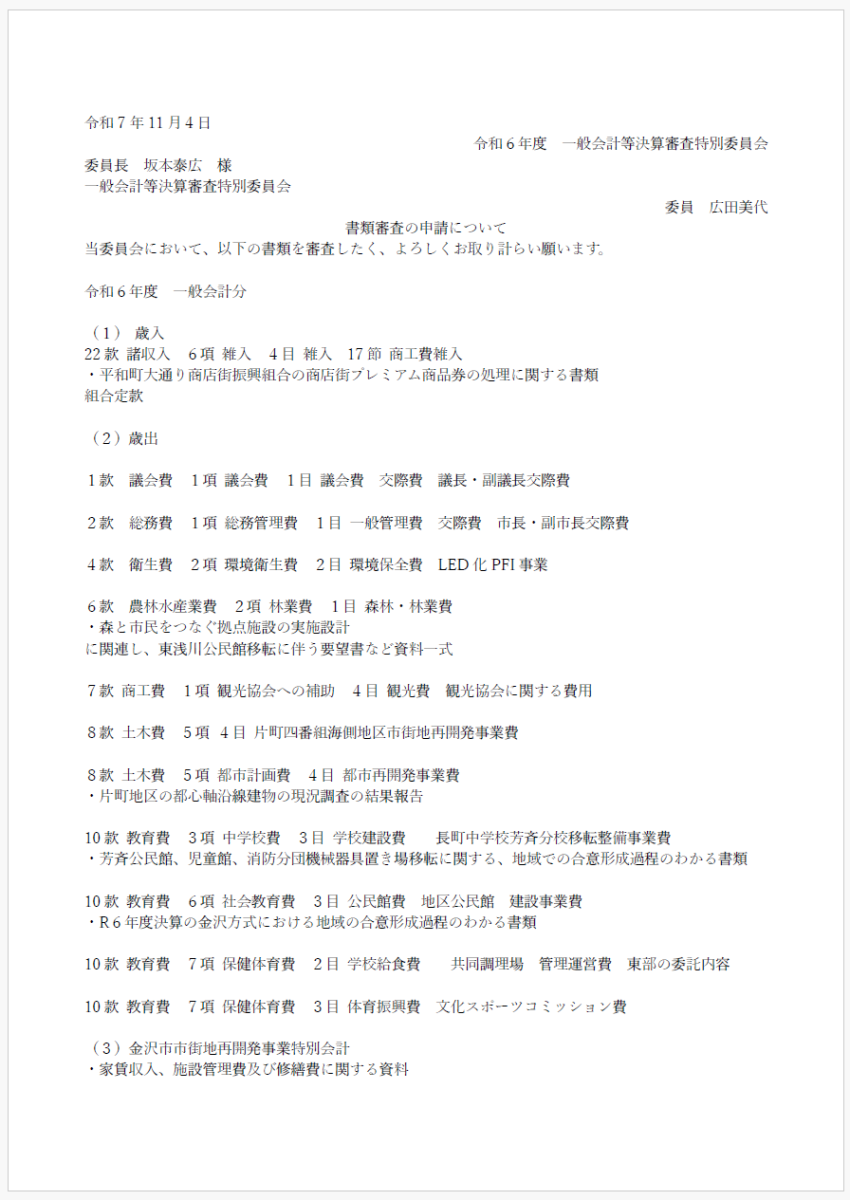

書類審査

討論

日本共産党市議員団を代表して、認定第1号令和6年度金沢市歳入歳出決算認定について、認定できないことを表明し、主な理由を述べます。

2024年度は1月に発生した能登半島地震の罹災認定や復旧が本格化した年であり、長引く物価高騰により実質賃金はマイナスで推移するなど市民生活にとって厳しい1年でした。しかし歳入は予算の1904億を大きく上回り2186億円と上振れしました。実質収支は使い道が決まった繰り越しを差し引き50億8162万円の黒字となりました。歳入のうち(定額減税分を除いた)実質の税収については、個人市民税、法人市民税とも昨年度決算や予算を上回りました。しかし名目賃金や売り上げが伸びたとしても物価高騰、実質賃金が低く、市民生活や地域のなりわいを守る自治体本来の役割が問われました。

その視点に立ち、以下、認定できない理由を述べます。

まずは、長引く物価高騰の中で、市民の経済的負担の軽減がなされなかった点です。

この年は定額減税として1人当たり4万円の減税が行われました。発表前の世論調査から「評価しない」との回答が6割前後を占め、効果がうすい場当たり的な減税であることが指摘されましたが、その通り効果を実感するお声は薄い一方で、システム改修で2700万円、さらに職員にも多大な負担をもたらしました。

そして国民健康保険や介護保険などの高過ぎる保険料は、市民の暮らしにおいて大きな負担となっています。国民健康保険料は保険料率は据え置いたものの負荷限度額を2万円引き上げました。国民健康保険加入者には年金生活者や非正規雇用者が多く、加入世帯の7割が年収200万円以下という家計状況にあるにもかかわらず、保険料はほかの医療保険と比べて約2倍の保険料になっており保険料の引き下げが必要です。

介護保険は第9期計画の1年目であり介護保険料について市は基金を繰り入れ据え置く判断をしましたが、2023年度からの繰り越しや保険給付費の減少などで基金の取り崩しが大幅に削減されました。

国民健康保険・介護保険ともに、基金を保険料の引下げに活用することを求めます。

その一方で、国の責任は不十分です。2024年度は能登半島地震の被災者に対し、国保、介護ともに保険料の減免や医療・介護自己負担分の減免が行われました。しかし国からの補助は減らされ12月には本市への交付はなくなり、翌年6月には石川県内市町の国保や後期だけが富山や福井が9月まで続ける中で免除打ち切る結果となりました。平常時もそして災害時も含め国へ国庫負担割合の引上げを要望することを求めたところ、市としても全国市長会を通じて国庫負担割合の引きあげや財政基盤の強化を求めていることが確認できました。

その一方で市民生活が大変な中、不要不急、市民の理解も得られていない事業に莫大な予算が使われました。

一つ目は、城北市民運動公園整備事業として、金沢スタジアムが2024年2月から供用開始されました。当初、改修計画だった市民サッカー場が議会での議論や市民的な合意形成が不十分な中、移転新築となり、本体工事費総額は2024年度末で82億2,000万円と膨れ上がりました。2024年度は、市民サッカー場解体費や駐車場など周辺の整備で18億円、しめて100億円を超える事業となっています。さらに2025年度旧市民サッカー場跡地の整備が始まっています。

供用開始から1年の利用状況ですが、93日利用のうち、ツエーゲンの利用は36日、市民の利用は57日でした。しかし基本的には天然芝の養生のため年間利用日数が限られ、本来は60日。ツエーゲンの試合が優先ですから市民の利用は半分以下という計算です。さらに利用日数の少なさ故に収益も限られるのが実態です。そもそも、J1規格を視野に整備していますが実態は異なります。今後5000席の増設、Jリーグがさらなる規格の変更をした際などどこまで市税を投入するかしないかという点については市民的合意が必要です。

2つ目は南部共同調理場建設についてです。市内泉本町地内に総事業費53億円、2024年度は30億1千万円の事業費で8,000食規模の共同調理場建設が進められました。2025年9月に供用開始されましたが、市内4か所残っていた単独校調理場が廃止・吸収され、本市の調理場は全て共同調理場となりました。さらに今後の計画では、駅西・臨海地区に1万1,000食の大規模共同調理場を建設する計画があります。巨大な共同調理場ばかりの自治体は全国でもまれであり、食の安全・安心や食育の観点、また、地産地消や災害時の対応においても単独校調理場を増やすことが望ましいと考え、計画の見直しを求めます。

今回、南部共同調理場の視察であきらかになったのは、給食の配送業務については委託業者が下請け業者に再委託を行っていることです。その中身は、車両の確保、ドライバーもすべて下請けへの再委託となっていることが判明しました。契約では、一括再委託もしくは主たる業務の再委託や請負を禁じています。教育委員会は主たる業務はマネジメントであり配送ではないとしますが、苦しい言い訳です。労働者の待遇や子どもたちの安全安心に関わることから、その実態を把握するよう求めておきます。

書類審査の中では、東部の共同調理場では契約で職員の配置を決めていますが、その標準数に達しない日が多く見受けられました。

これらの事象は、昨今の共同調理場問題として調理員の不足や物流業界全体におけるドライバー不足であることの現れであり、その点からも共同調理場計画の見直しを求めます。

3つ目は金沢港についてです。金沢港建設事業については、多額の税金投入が続いています。大手企業コマツの工場の誘致やクルーズ船の誘致のために、岸壁改良工事や施設整備など、金沢港の港湾整備事業の全体計画額は2006年から2026年までの20年間で464億円であり、そのうち本市の負担金は88億円にものぼる予定とされてきました。2024年度は能登半島地震の修繕の影響で増えている点もありますが、12億2000万円もの負担です。市民の暮らしが厳しさを増す中で、一部の大手企業のために多額の税金投入が行われたことは認められません。