地元負担とは

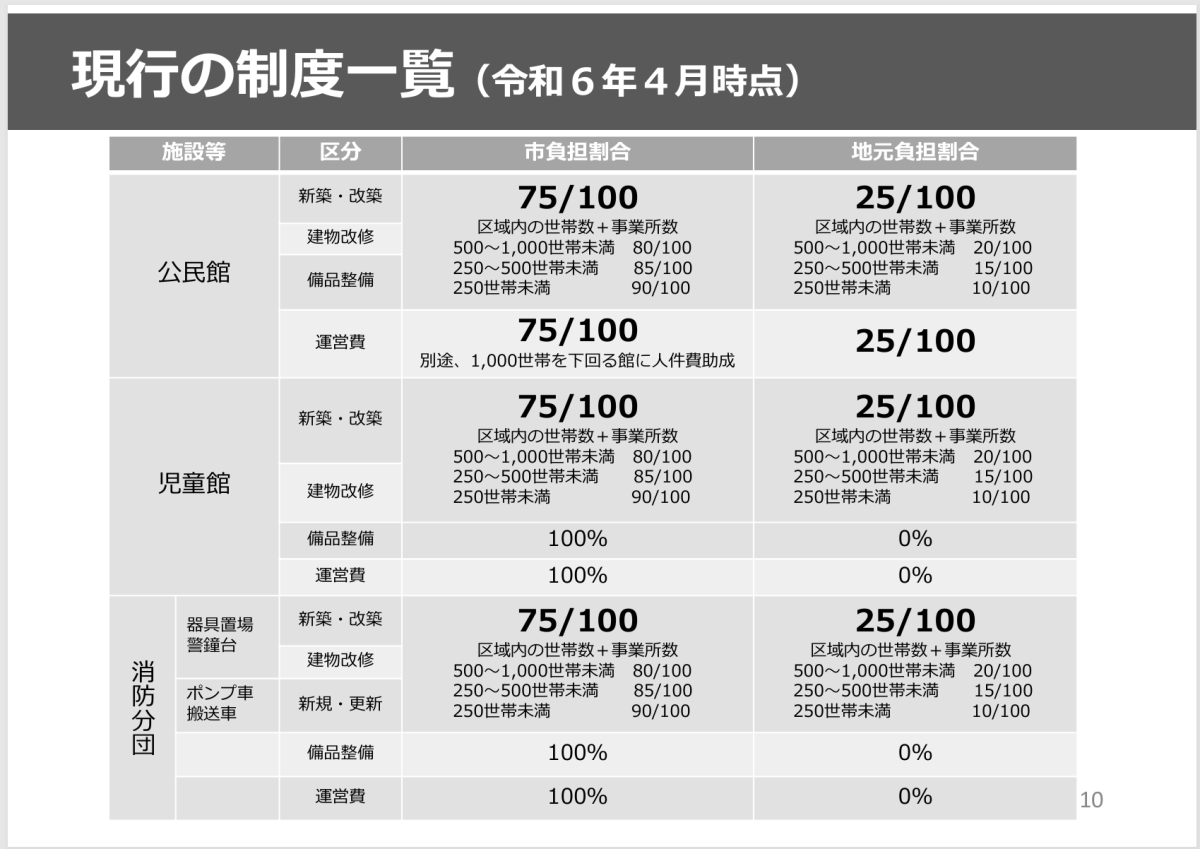

金沢市は、金沢方式について次のように説明しています。

※これはR6年度時点です。R7年度からは市負担が80/100、地元負担が20/100に変更されました。

というように、金沢市側が市負担と地元負担の割合を決めています。

しかし、この「地元負担」とは一体なんなのでしょうか。

これから「地元負担」の集め方と納め方、市の見解をご説明します。

まず集め方ですが、実態としては大きくふたつのパターンにわけられます。

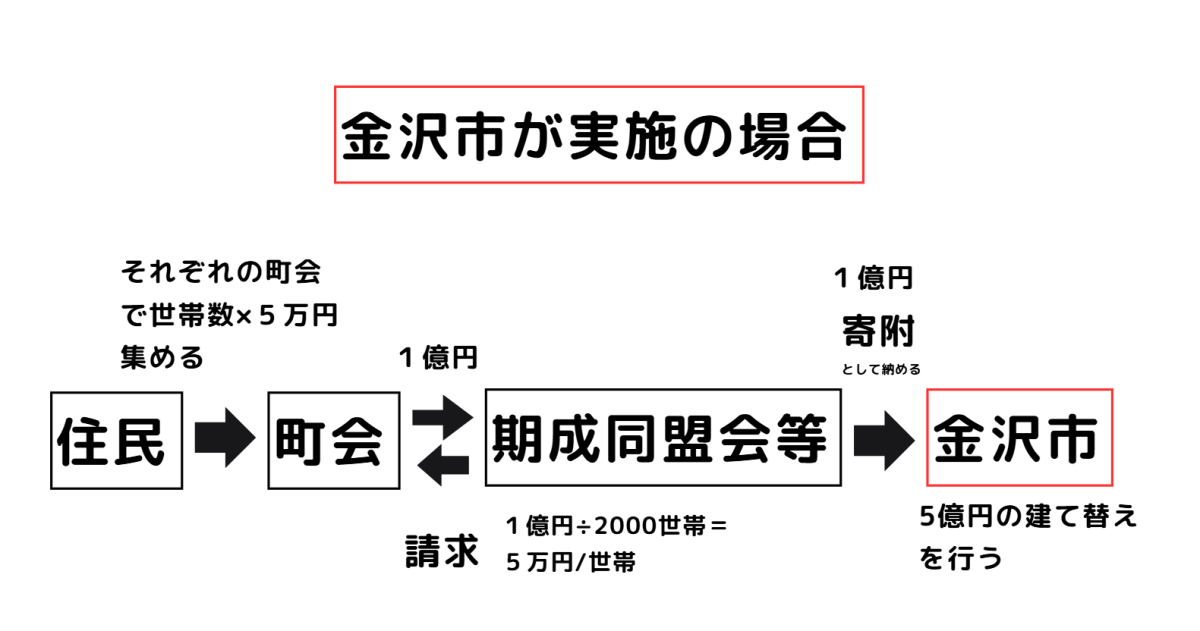

金沢市が実施の場合

まず公民館や児童館の建設などの場合は、市が事業の実施主体となり、地元では〇〇公民館建設委員会(期成同盟会)が立ち上がります。その会が、町会を通じて地元住民に世帯ごとに割り当てた金額のお金を集め、それを市は「寄附金」として受け取っています。

※金額は例えです。

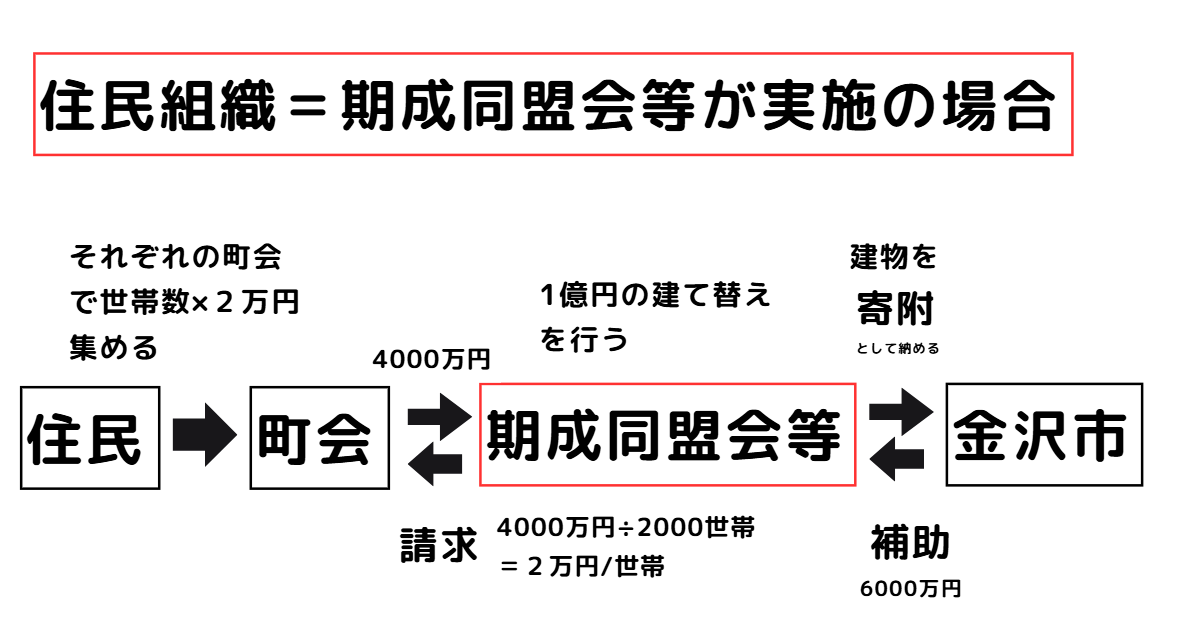

住民組織が実施の場合

消防分団の小屋の建て替えやポンプ車購入などの場合は住民組織が実施主体で、市は補助金を出すことになります。それ以外を期成同盟会等が町会を通じて地元住民に世帯ごとに割り当てお金を集めています。

※金額は例えです。

法律や条令の根拠はない

では、金沢方式において、各種事業についてそれぞれの割合で住民からお金を集めることになにか法律や条令、要綱などの根拠があるのでしょうか。答えは、「ない」です。

市長に直接質問したこともあります。

ー広田

金沢方式の仕組みや地元負担割合に関する法律や条例、要綱などがあるのでしょうか。(要約)

-村山市長

金沢方式について明記した条例はありません。また、それに基づく要綱もないと理解しております。

負担金なのか

市は「地元負担」としています。行政が「負担」とか「負担金」という場合は、歳入上の「負担金」にあたるのでしょうか。それも答えは「あたらない」です。

そのことを総務常任委員会でも確認しています。

| ◆広田美代委員 負担金と寄附金という言葉を2つ使っているが、そこの解釈をしっかりしたほうがよいと思っている。市民は負担金と言われるから何か法令に基づく負担があるものだと思って払っている。ただ、この間明らかになってきたとおり、実際は歳入で寄附金に入れているとのことで、それを知ると、市民はかなり驚く。金沢市の説明では、金沢方式は地元負担と市の負担で構成される事業だとしているが、その負担金という言葉は地方財政でいうと、歳入の14款分担金及び負担金に、負担金という言葉が出てくるが、金沢方式ではそこに地元負担を入れ込むことはせず、寄附金に入れているが、この辺を説明してほしい。 | |

| ◎佐野財政課長 委員指摘のとおり、負担金という言葉は、市の歳入科目では14款分担金、負担金というところに負担金という名前が出てくる。歳入科目については地方自治法の施行規則で定められており、その中に分担金、負担金という科目が位置づけられている。この科目については、地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、法律等に基づき当該事業によって特に利益を受ける者からその受益の限度において徴収するものと位置づけられており、本市の場合では、市立保育所の保育料などがこれに該当する。本市の公民館や児童館の整備におけるいわゆる地元負担は、自治体が法律等に基づいて徴収するものではないということや、地元の申出により受け入れていることから、歳入科目としては分担金、負担金には当たらず、その性質から寄附金として歳入科目に計上している。 | |

| ◆広田美代委員 保育料は施行規則や金沢市子ども・子育て支援法施行細則にもうたわれており、受益者として負担してもらっていることになるが、金沢方式や地元負担については、どこにも規定されていない。地元では負担金と言っているようだが、やはり負担金という言葉は誤解を生むと思う。保育料と同じように思っている市民もいるかもしれないため、せめて金沢方式については寄附金として説明すべきではないか。 | |

| ◎本島企画調整課長 地元負担の集め方について、地域によって様々な方法があると承知していることは、9月定例月議会で市長から答弁している。負担金、協力金、寄附金など言い方はそれぞれあると思うが、一概に規定するものでなく地元負担ということで考えている。 | |

まとめ

町会に対し世帯数×〇〇〇〇円だからよろしくという流れで、金沢方式が行われているわけですが、このお金を住民から集める根拠がないことをなにも知らせず、あたかも条例などに基づく「負担金」のようにして制度化している金沢市は住民を欺いているとも言えるのではないでしょうか。

戦後は全国的に、住民からの寄附も交えて公共施設が建てられてきた歴史もあります。しかし、今は法律で規制もされ、金沢市のような方式をとっている自治体はありません。

社会教育法、消防組織法からみて、市立の公民館や消防分団は市が全市同じ水準で責任をもって行うことが求められています。

よって、金沢方式は改めるべきです。