金沢市のごみ量は、有料化してどうなったのか。

みなさんの関心事だと思います。

山野市長のいう有料化の目的は「ごみの減量化」だったからです。

では、どうなったか。

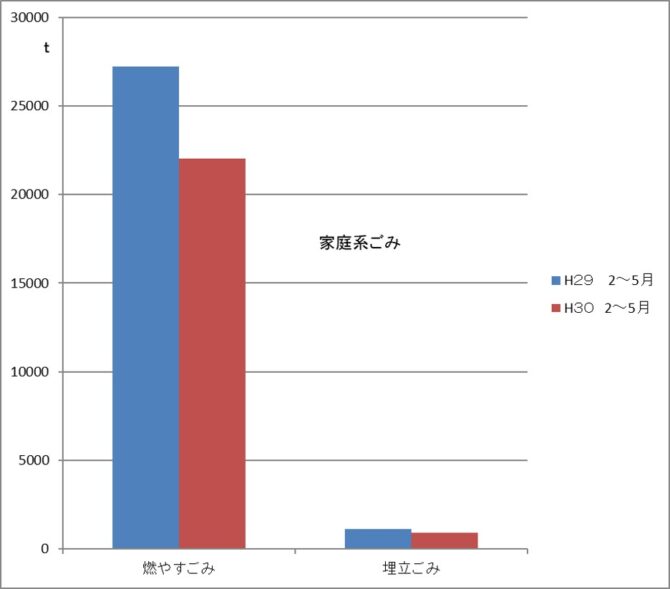

まずは、家庭ごみの「燃やすごみ」「埋め立てごみ」の、H29年とH30年の2月から5月の比較です。

出される場所が変わったゴミ

燃やすごみ」は19%減、「埋め立てごみ」は20%減です。

たしかに減っています。

しかし、1月はかけこみがあったことはご存知かと思いますし、この二つのごみはあくまでも有料化袋に入れるものだけです。

金沢市がごみとしてカウントするものは、「資源ごみ」もあります。

それがどうなったかというと、

ごみステーション 容器包装プラスチック(2~5月) 130%

公設の資源搬入ステーション(2~3月) 160%

ストアくるステーション(スーパー店頭)(2~3月) 180%

これは、金沢市が把握する資源ごみの一部ですが、サンプルとしてみたとしても、ものすごい増加です。

つまりは、ごみが移動したということです。

ごみを出せる場所の受け皿が増えた

そしてその原因は、受け皿の増加にあります。

資源の自己搬入施設(民間含む) 48か所(2017年1月)→61か所(2017年7月)

町会連合会での回収 0→21団体(2018年3月)に増加

古紙集団回収登録団体 150団体へ増加

この間、市民のみなさんからは、「資源を出してたくても月に2回しかない」「古紙や段ボールは重くて大きくて遠くまで持っていけない」などお声が多かったのです。

それが、この受け皿の増加によって近くのスーパーや町会の集団回収などによって、出しやすくなったと言えるのではないでしょうか。

ごみ有料化で「ごみ減量」はあやしい

しかもこれは、「ごみの有料化」しなくてもできることなのです!!

そして、この受け皿づくりは、環境局の職員さんががんばって取り組んだことも知っています。「ごみ有料化」は、ほぼ国の方針で進められているようなもので、国に従順な山野市長の方針によって、せっかくの現場の方々の地道な努力が見えにくくなってしまいますね。

さらに、これだけ急増し、特に民間施設が増えているところがみそです。

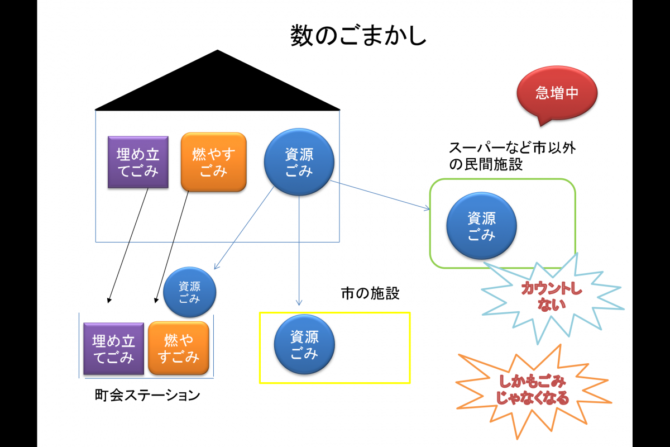

この図は、私がつくったものですが、「燃やすごみ」「埋め立てごみ」は町会ステーションにしか出せません。つまり市が回収しカウントします。

しかし、「資源ごみ(容器包装プラ、ペットボトル、缶、びんなど)」は町会ステーションや市の施設以外にも、多くの民間施設に持ち込むことができます。

そうすると、町会ステーションや市の施設に持ち込まれたごみは市がカウントしますが、民間施設に持ち込まれたものは、市が把握もしないしカウントもしないということになるのです。

そして、その受け皿が増えているのですから、「市のカウントしないごみが増えている」、つまり「市のごみは減っていく」ということになります。

さらに、金沢市など自治体は「資源ごみ」はごみとしてカウントするのに、民間では「有価物」となり、ごみでもなくなるのです。

もちろん、自治体もリサイクルをして再製品化をしています。つまり「有価物」であることには変わりがないのに、法律や制度によってこういうことになる。

「ごみが金沢市全体として増えたのか減ったのか、正確につかむことはできない」

ということなのです。そうなると、「ごみの有料化で減量化」と言っても正しい評価はできません。

とはいえ、資源のほうに回っているのならいいじゃない?という方もいるでしょう。

しかし、みなさん、世界はすでに「プラスチックごみ」はリサイクルではなく、つくらない・使わない方向に動いています。

ご存知の通り、「海洋プラスチック」が問題となり、

今年6月にカナダで行われた主要国首脳会議(G7サミット)で海洋プラスチック廃棄物に関する議題が取り上げられ、海洋プラスチック憲章が首脳会合で採択されました。

しかし、日本は、米国とともにこの海洋プラスチック憲章への署名を拒否・・・

「同憲章が目指す方向性を共有しつつも、生活用品を含め、あらゆるプラスチックを対象とした使用削減の実現にあたっては、市民生活や産業への影響を慎重に調査・検討する必要があることから、今回の参加を見送ることとした」

(中川雅治環境相、12日会見より)

市民には「ごみの有料化」までさせといいて、結局は産業、つまり経済界への配慮で、国は本腰をあげないのです。これで、ほんとうに環境のために!といえるのでしょうか。

さらにプラスチックを日本も含め世界の7割を受け入れていた中国が、自国の環境汚染などの理由で受け入れをストップしました。

よって、次のことが必要です。

・まずは、廃棄物や資源について、民間に出されたものも含め、すべてのごみ量をきちんと把握すること。

・製造や販売側にプラスチック製品などの生産、利用を少なくさせること。

ドイツなどでは、すでに「拡大生産者責任」の原則で、企業に責任と負担を負わせて、製造と販売の循環の中で、ごみを減らすことを行っています。

先日は、チリで大胆な法律が発効されました。「レジ袋全面禁止法」

あとは、スタバなどでもプラスチックストローを廃止するなど方向性が打ち出されました。

こうした川上からの取り組みを求めてがんばりたいと思います。

今回の「ごみ有料化どうなったのか」というテーマと、これまでの市民の反対してきた理由などについてまとめたものをPPTにしましたのでぜひご覧ください。